【初心者向け】2025年最新版!SEO対策のやり方の基本から成果を出す実践方法まで徹底解説

「ホームページはあるけど、検索エンジンに表示されないのでSEO対策をしたい…」

「SEO対策をして検索エンジンからの集客を増やしてと言われたけど、何から始めたらいいの?」

もしあなたが今、こんな疑問や悩みを抱えているなら、この記事はまさにあなたのために書かれました。インターネット上の情報は多すぎて、何が正解なのか分かりにくいですよね?ご安心ください!この記事では、数々の中小企業のSEO対策を支援し、成果を出してきた弊社が、初心者の方でも「これならできる!」と納得できる、SEO対策の基本から具体的なやり方、そして最新トレンドまでを徹底的に解説していきます。

この記事を読めば、SEO対策がただ難しい技術的な話ではないこと、そしてあなたのビジネスにとってどれほど強力な「資産」になるのかが、きっとクリアに見えてくるはずですよ!

目次

そもそもSEO対策って何?なぜ今、SEOが重要視されるの?

SEOとは「Search Engine Optimization」の略で、日本語では「検索エンジン最適化」と訳されます。簡単に言うと、GoogleやYahoo!などでユーザーが何かを検索した時に、あなたのウェブサイトを検索結果のできるだけ上位に表示させるための一連の施策のことを指します。

「ただ上位表示されればいいんでしょ?」と思われるかもしれませんが、SEOの最終的なビジネス上の目的は、単にアクセス数を増やすことだけではありません。実は、自社の商品やサービスに興味を持つ可能性が高い「見込み客」をウェブサイトに集め、問い合わせや購入といった具体的な成果(コンバージョン)に繋げ、最終的に売上を上げていくことなんです。

現代のデジタル環境では、消費者の約90%が商品やサービスを探す際に、検索結果の1ページ目に表示されるウェブサイトをクリックするというデータもあります。もし検索結果の上位に表示されなければ、どれほど素晴らしい商品やサービスがあっても、その価値はターゲットユーザーに届かず、ビジネスチャンスを逃してしまうことになりますよね。

多くの企業がWebマーケティングでリスティング広告のような有料施策に予算を投じています。これらは確かに即効性があり、短期間で集客できますが、予算を止めれば集客効果はすぐにゼロになる「掛け捨て型」の施策なんです。常にコストを支払い続けなければならない「フロー型」のマーケティング活動と言えるでしょう。

これに対して、SEO対策は「ストック資産」を構築する活動です。一度質の高いコンテンツを作成し、検索エンジンで上位表示を達成できれば、そのコンテンツは企業のデジタル資産としてウェブ上に残り続け、追加の直接的な費用なしに安定した集客を継続的に生み出します。例えるなら、需要の高い場所に設置された「自動販売機」のように、24時間365日、見込み顧客を引き寄せ、収益を生み出し続ける仕組みだと考えてみてください。長期的に見れば、SEOは広告費を削減しながら効率的にWeb集客を実現できる、極めて費用対効果の高い戦略なんです。

SEOがもたらすビジネス上のメリットは、他にもたくさんありますよ!

SEOがもたらす絶大なメリット!

- 持続可能な集客と広告費の削減: 一度上位表示を達成すれば、安定した集客が継続的に期待できます。自然検索からの流入には直接的なクリック課金が発生しないので、中長期的には広告費を大幅に削減しながら、質の高い見込み顧客を獲得し続けられます。まさに費用対効果が高い戦略ですね。

- コンテンツの「ストック資産」化: SEO対策の一環として作ったコンテンツは、あなたの会社の「ストック資産」になります。広告のように効果が一時的で消えるものと違い、ウェブサイトがある限り残り続け、価値を提供し続けるんです。

- ブランド認知度と信頼性の向上: 特定のキーワードで常に上位に表示されることは、その分野の専門家やリーダーとしてのブランドイメージを確立するのに非常に効果的です。ユーザーは検索エンジンのアルゴリズムを信頼する傾向があり、上位表示されるサイトを信頼できる情報源だと認識しやすいんです。

- 幅広い顧客層へのアプローチ: SEOは、まだ具体的な購入意欲が固まっていない「潜在層」から、具体的な商品やサービスを比較検討している「顕在層」まで、購買プロセスのあらゆる段階にいる顧客層にアプローチできる強力なチャネルです。それぞれのニーズに合わせたコンテンツを用意することで、幅広い顧客との接点を作り、将来の顧客へと育てていくことが可能になります。

SEOのデメリットと現実的な課題

もちろん、SEOにも知っておくべきデメリットや現実的な課題があります。これらを理解した上で取り組むことが、成功への鍵となります。

- 効果が出るまでに時間がかかる: SEOは、リスティング広告のような即効性のある施策ではありません。コンテンツ作成や技術的な改善、外部からの評価獲得には時間が必要で、目に見える成果が出るまでには数ヶ月、新しいサイトの場合は半年以上かかることも珍しくありません。

- 確実な成果は保証されない: Googleのアルゴリズムは常にアップデートされており、その詳しい内容は公開されていません。また、競合他社もSEO対策を行っているため、必ず上位表示できるという保証はないんです。

- 継続的な努力が必要: 「一度やれば終わり」というものではありません。検索エンジンのアルゴリズム変更や競合サイトの改善に対応し続けるため、コンテンツの定期的な更新やメンテナンスといった継続的な運用が不可欠です。

これらの特性を理解すると、SEOとリスティング広告は対立するものではなく、それぞれの長所と短所を補い合う関係だと分かります。短期的な成果は広告で、中長期的な資産構築はSEOで、と使い分けたり、組み合わせたりするのが賢いアプローチですね。

基本的なSEO対策の方法5つ

では、実際に何をすればいいのか?初心者の方でも取り組める基本的なSEO対策を5つのステップでご紹介します。これらはすべて、あなたのサイトを「検索エンジンのロボットに正確に伝える」ことと、「ユーザーが求めているコンテンツを出す」こと、この2つの目的を達成するための方法なんですよ!

- 内部対策 (サイトの情報をロボットが読みやすいように整理)

- マーケティング設計 (ユーザーが知りたいキーワードを集めて設計)

- 被リンク対策 (サイトを別のサイトに紹介してもらって評価を上げる)

- コンテンツ (ユーザーのニーズを満たす良質なコンテンツを書く)

- システム設計 (大規模サイトに必須)

それぞれの項目をもう少し詳しく見ていきましょう!

(1) 内部対策:サイトのコードを「ロボットが読みやすいように整理」する

内部対策とは、あなたのウェブサイトの内部構造や設定を最適化する施策のことです。簡単に言うと、サイトのHTMLコードを検索エンジンのロボット(クローラー)が読みやすいように整理することを指します。

サイトには、文章の他に、リンクや画像、動画、見出しや表などが含まれますよね。これらの情報がHTMLというコードで書かれることで、ウェブサイトとして表示されています。このHTMLがしっかり整理されていないと、検索エンジンのロボットに情報が正しく読み取られず、せっかく良いコンテンツを作っても評価してもらえないんです。

主な目的は、クローラーがサイト内の情報を効率的に収集し、その内容を正確に理解できるようにすること(クローラビリティとインデクサビリティの向上)です。これには、サイト構造の最適化や表示速度の改善といった「テクニカルSEO」と、各ページ内のコンテンツ要素を最適化する「オンページSEO」の一部が含まれます。

内部対策は、すべてのSEO活動の土台となる部分なので、最低限できている必要があることと言えます。もし「色々やっているのに効果が出ないな…」と感じる場合は、この内部対策ができていない可能性もあるので、一度プロに確認してもらうのも良いでしょう。

(2) マーケティング設計:ユーザーが「知りたいキーワード」を集めて設計する

SEO対策で成功するためには、ユーザーがどんなキーワードで検索しているのか、そしてそのキーワードの裏にどんな「知りたい」というニーズがあるのかを徹底的に調査し、それを基にサイトやコンテンツを設計することが不可欠です。

闇雲にコンテンツを作るのではなく、実際にユーザーが何を求めているのかを知ることが、集客に繋がるコンテンツを作るための第一歩なんです。

具体的には、以下のようなステップで進めていきます。

- 目的とペルソナの明確化: まずは、「誰に、どんな情報を届けて、どうなってほしいのか?」を具体的に考えます。ターゲットとなる顧客像(ペルソナ)を詳しく設定することで、ユーザーがどんな言葉で情報を探すかをより正確に推測できるようになります。

- 軸キーワードの決定と関連キーワードの洗い出し: 自社の事業やサービス、そしてペルソナの課題に関連する、広範なテーマとなる「軸キーワード」を洗い出します。そして、Googleキーワードプランナーや「ラッコキーワード」などのツールを使い、ユーザーが実際に検索する可能性のある具体的な関連キーワードを網羅的に収集していきます。競合サイトの分析や、SNS・Q&Aサイトでの顧客の声もヒントになりますよ。

- 検索ボリュームと競合性の調査: 洗い出したキーワードは、月間の検索ボリューム(需要の大きさ)と競合性(上位表示の難易度)で評価します。初心者の方や中小企業の場合は、検索ボリュームは小さいけれど、購買意欲が高い「ロングテールキーワード」から対策を始めるのがおすすめです。

- グルーピングと優先順位付け: 収集したキーワードを「検索意図」に基づいてグループ分けし、事業への貢献度や検索ボリューム、競合性を総合的に評価して、どのキーワードから対策を始めるか優先順位を決めます。

「検索意図(サーチインテント)」の理解が超重要!

ユーザーが検索窓に入力するキーワードは、その背後にある「目的」や「意図」の表れに過ぎません。Googleのアルゴリズムは、この根底にある検索意図を正確に読み解き、それを最も満たすコンテンツを上位に表示しようとします。

検索意図は、大きく4つのタイプに分類されると言われています。

- Knowクエリ(情報収集型): 「~を知りたい」という意図。(例:「SEO対策とは」「ブログ 書き方」)

- Goクエリ(案内型): 「~へ行きたい」という意図。特定のウェブサイトや物理的な場所へのアクセスが目的。(例:「Googleアナリティクス ログイン」「渋谷駅」)

- Doクエリ(実行型): 「~をしたい」という意図。何か具体的な行動を起こすことが目的。(例:「Zoom ダウンロード」「確定申告 やり方」)

- Buyクエリ(購買型): Doクエリの一種で、特に「~を買いたい」「~を比較したい」という購買意図が強いもの。(例:「SEOツール おすすめ」「ノートパソコン 比較」)

あるキーワードの検索意図を正確に把握する一番確実な方法は、実際にそのキーワードで検索し、検索結果ページ(SERP)を分析することです。上位に表示されているコンテンツの種類を見れば、Googleがそのキーワードに対してどの検索意図が支配的だと判断しているかが一目瞭然となります。

(3) 被リンク対策:「他のサイトに紹介してもらって評価を上げる」

被リンク(バックリンク)とは、外部のウェブサイトからあなたのサイトへ向けられたリンクのことです 。Googleは、この被リンクを一種の「推薦状」や「支持投票」とみなしており、多くの質の高いサイトからリンクされているページは、重要で信頼できる情報源だと判断するアルゴリズムを持っているんです。

ただし、重要なのはリンクの「量」ではなく「質」であること 。低品質なサイトからのリンクをいくら集めても評価は上がらず、最悪の場合ペナルティの対象になることもあります。

Googleから高く評価される「質の高い被リンク」には、以下のような特徴があります。

- 関連性の高いサイトからのリンク: あなたの事業やコンテンツのテーマと関連性の高いサイトからのリンクは、文脈的な支持と見なされ、高く評価されます 。

- 権威性・信頼性の高いサイトからのリンク: 政府機関や教育機関、大手報道機関など、社会的に信頼されているサイトからのリンクは、非常に強い推薦効果を持ちます。

- 自然なリンク(ナチュラルリンク): 金銭の授受や作為的な操作によるものではなく、コンテンツの価値が認められた結果として、第三者が自発的に設置したリンクのことです 。これが最も理想的です。

- 適切なアンカーテキスト: リンク元のテキスト(アンカーテキスト)が、リンク先のページ内容を的確に示していると、リンクの関連性がより強く検索エンジンに伝わります 。

質の高い被リンクを獲得するための戦略(ホワイトハットSEO)

質の高い被リンクは、お金で買うものではなく、「獲得(earn)」するものだと覚えておいてくださいね。

- リンクされる価値のあるコンテンツを作成する: これが全ての被リンク獲得戦略の根幹です。他者が「リンクしたい」「引用したい」と自然に思うような、独自の調査データ、アンケート結果、詳細なケーススタディなどを公開しましょう。特定のトピックについて、他のどの記事よりも網羅的で分かりやすい「決定版」となるようなガイド記事を作るのも非常に効果的です。

- ゲスト投稿(寄稿): 自社の専門分野と関連性の高い、他の権威あるブログやメディアに記事を寄稿し、その記事内や著者プロフィール欄から自社サイトへのリンクを獲得する手法です 。

- プレスリリースとメディアへの情報提供: 新製品の発表や独自調査の結果など、ニュース価値のある情報をプレスリリースとして配信することで、ニュースサイトや業界メディアに取り上げられ、被リンクを獲得する機会が生まれます 。

- SNSの戦略的活用: SNSでの投稿に含まれるリンク自体は、直接的なSEO評価の伝達は限定的ですが、コンテンツが広く拡散されることで、多くの人の目に触れ、結果として自然な被リンクに繋がるという間接的な効果が期待できます 。

サイテーションとブランド言及も重要! サイテーションとは、ウェブ上であなたのブランド名、会社名、住所、電話番号(NAP情報)が言及されることです。これには、リンクが張られていなくても、単にテキストで言及されるだけでも含まれます 。Googleは、これらのサイテーションを、その企業や店舗が実在し、地域社会で認知されている証拠として認識します。特に、Googleビジネスプロフィールや各種ポータルサイトでNAP情報が正確に記載されていることは、MEO(ローカルSEO)において非常に重要な評価指標となりますよ 。

絶対に避けるべきブラックハットSEO

検索エンジンのガイドラインに違反し、不正に検索順位を操作しようとする「ブラックハットSEO」は、絶対に手を出してはいけません。短期的には効果があるように見えても、発覚した際にはGoogleから厳しいペナルティを受け、順位の大幅な下落や、最悪の場合は検索結果からの完全な削除といった致命的な結果を招くリスクがあります。

代表的なブラックハットSEOの例:

- 有料リンク(リンクの購入): お金を払って被リンクを獲得する行為。

- 自作自演のリンク(PBNなど): 順位を上げるためだけに、低品質なサテライトサイトやブログのネットワークを構築する行為。

- 過剰な相互リンク: リンク獲得だけを目的に、関連性のないサイトと無差別に相互リンクを行うこと。

- キーワードスタッフィング: ページ内に不自然なほど大量にキーワードを詰め込む行為。

- 隠しテキスト・隠しリンク: ユーザーには見えない形でキーワードやリンクを埋め込む行為。

- クローキング: ユーザーとクローラーに見せるページを意図的に変える行為。

- コピーコンテンツ: 他のサイトのコンテンツを無断で複製したり、わずかに改変しただけで使用したりする行為。

Googleのアルゴリズムは年々進化しており、こうした不正行為を検知する精度は非常に高まっています。持続的なビジネス成長を目指すなら、「リンクをどうやって作るか」ではなく、「どうすればリンクされるに値する価値を提供できるか」という本質的な問いに焦点を当てるべきですよ。

(4) コンテンツ:ユーザーのニーズを満たす「良質なコンテンツ」を書く

コンテンツとは、ウェブサイトのページ内容そのもののことです。サービスや商品を紹介するページ、このブログのように情報を提供する記事など、全てがコンテンツです。

SEO対策において、誰でもできることで、かつ成果に最も繋がりやすいものは、良質なコンテンツを作ることだと断言できます。これはSEO対策の基本中の基本と言えるでしょう。Googleは、日々検索しているユーザーが求める情報を上位表示させようとしています。そうすることで、Googleの検索エンジンが多くのユーザーに利用され続けるからです。

では、Googleが定義する「質の高いコンテンツ」とは何でしょうか?それは、第一に「ユーザーの検索意図を完全かつ効率的に満たすコンテンツ」です。ユーザーが抱える疑問や課題に対して、期待を120%超える満足度で応えるものである必要があります。

具体的には、以下の要素を満たすコンテンツが質の高いものと評価されます。

- ユーザーファースト: 検索エンジンのアルゴリズムを欺くためではなく、純粋にユーザーのために作られていること。キーワードを不自然に詰め込んだり、ユーザーを騙すような行為は厳しく評価を下げられます。

- 網羅性と専門性: そのトピックについてユーザーが知りたいであろう情報を網羅的に含み、かつ専門的な知識に基づいて深く掘り下げられていること。

- 信頼性: 提供される情報が正確で、信頼できる情報源に基づいていること。公平・公正な視点で書かれていることも重要です。

- 独自性(オリジナリティ): 他のサイトの情報を単にまとめただけでなく、独自の調査データ、実体験、専門的な見解など、そのページでしか得られない価値が含まれていること。

- 分かりやすさ: 専門用語を多用せず、初心者でも理解できる平易な言葉で書かれていること。図や箇条書き、画像などを効果的に使い、視覚的にも理解しやすい構成になっていること。

質の低いコンテンツをいくら量産しても、検索順位は上がらず、ビジネス成果には繋がりません。重要なのは、質の高いコンテンツを一つひとつ着実に増やしていくことなんです。

ライティングの具体的な方法については、下記で紹介しておりますので、ぜひご覧ください。

SEOライティングとは「検索ユーザーの求める答えを提供すること」

企業ブログの書き方|集客に繋がるネタとライティング手順を解説

E-E-A-T:信頼を勝ち取るための最重要コンセプト

Googleがコンテンツの品質を評価する上で特に重視しているのが「E-E-A-T」と呼ばれる4つの基準です。これは、ウェブサイトやコンテンツ作成者の信頼性を測るための指針で、SEOにおいて極めて重要な概念となっています。

- Experience (経験): コンテンツが、そのトピックに関する直接的または実生活での経験に基づいて作られているか。例えば、製品レビューなら実際にその製品を使った経験がこれにあたります。AIによるコンテンツ生成が一般化する現代において、この「経験」の要素は、人間ならではの価値を示す上でますます重要になっています。

- Expertise (専門性): コンテンツの作成者が、そのトピックに関する高度な知識やスキルを持っているか。特定のニッチな分野に特化し、深く掘り下げた情報を提供することで、専門性は高まります。

- Authoritativeness (権威性): コンテンツの作成者やウェブサイトが、その分野における権威として広く認識されているか。これは、公的機関や業界の権威あるサイトからの被リンク、専門家による言及、著者自身の経歴など、外部からの評価によって裏付けられます。

- Trustworthiness (信頼性): E-E-A-Tの中で最も中心的な要素で、ページやサイトがどれだけ信頼できるかを示すものです。情報の正確性、引用元の明記、運営者情報の透明性、サイトのセキュリティ(HTTPS化)などが信頼性を構成します。

特に、人々の幸福、健康、経済的安定、安全に大きな影響を与える可能性があるYMYL(Your Money or Your Life)と呼ばれる領域(医療、金融、法律など)では、Googleは極めて厳格なE-E-A-T基準を適用します。これらの分野で信頼性の低い情報が上位表示されることは社会的な害悪に繋がりかねないので、情報の正確性と信頼性の担保が絶対条件となります。

このE-E-A-Tの枠組みは、AIが生成する平均的で無味乾燥なコンテンツに対して、人間ならではの「堀」として機能します。AIは既存の情報を統合できても、独自の経験を語ったり、長年の実務に基づく専門的な洞察を提供したりすることはできません。ですから、今後のコンテンツ戦略は、単に情報をまとめるのではなく、自社や著者が持つ独自の経験、専門知識、実績を積極的に開示し、それをコンテンツに昇華させることが、持続的な競争優位性を築くための鍵となるでしょう。

質の高いコンテンツを作成する具体的ステップ

キーワード選定と検索意図の分析が終わったら、次は高品質なコンテンツを作成する段階に入ります。

- キーワードと検索意図の再確認: 第2章で定義したターゲットキーワードと、その背後にあるユーザーの検索意図を再確認します。

- 競合分析とアウトライン作成: 上位表示されている競合ページを分析し、ユーザーが求めるトピックや情報(共通して含まれる見出しなど)を洗い出します。それを基に、ユーザーの疑問に論理的な順序で答えるためのコンテンツのアウトライン(見出し構成)を作成します。

- 独自性のある情報(一次情報)の追加: 競合コンテンツとの差別化を図り、E-E-A-Tを高めるために、独自の要素を盛り込みます。自社で行った調査データ、顧客へのインタビュー、製品の使用レビュー、専門家としての独自の分析や見解などがこれにあたります。

- ライティングと装飾: アウトラインに沿って、平易で分かりやすい言葉遣いで本文を執筆します。文章ばかりのコンテンツは読者の離脱を招くため、関連する画像、図解、表、箇条書きなどを効果的に使用し、視覚的な分かりやすさを高めることも大切です。

- 校正とファクトチェック: 誤字脱字がないか、文章表現が冗長でないかをチェックします。特に統計データや専門的な情報を扱う場合は、その内容が正確であるか、信頼できる情報源に基づいているかを厳密に確認し、必要に応じて引用元を明記しましょう。

オンページSEOの最適化:検索エンジンに内容を明確に伝える

せっかく優れたコンテンツを作っても、検索エンジンにその内容を正確に理解してもらえなければ意味がありません。HTMLタグを適切に設定する「オンページSEO」が不可欠です。

- Titleタグ (タイトル): ページの主題を最も端的に示す、オンページSEOで最も重要な要素です。検索結果に表示されるため、ユーザーのクリック率にも大きく影響します。30~35文字程度に収め、対策キーワードをできるだけ前方(左側)に含め、かつユーザーがクリックしたくなるような魅力的な文言にすることが重要です。

- Meta Description (メタディスクリプション): 検索順位に直接的な影響はないとされていますが、検索結果でタイトルの下に表示されるページの要約文で、クリック率を左右する重要な要素です。120文字程度で、ページの内容を的確に要約し、ユーザーの興味を引くようにキーワードを含めて記述しましょう。

- 見出しタグ (h1, h2, h3…): コンテンツの論理的な構造を検索エンジンとユーザーに伝える役割を持ちます。<h1>タグはページ全体の主題を示す大見出しで、原則として1ページに1つだけ使用します。<h2>、<h3>と続く見出しタグを使い、アウトラインに沿った階層構造を明確にすることで、見出しには関連するキーワードを自然な形で含めることが推奨されます。

- 画像SEO: 画像ファイルには、その内容を簡潔に説明するファイル名(例: seo-taisaku-flowchart.jpg)を付け、<img>タグ内には画像が表示されない場合に代替テキストとして表示されるalt属性を設定します。これにより、検索エンジンが画像の内容を理解する手助けとなり、画像検索からの流入にも繋がる可能性があります。

(5) システム設計:大規模サイトに必須!

システムを使ったSEO対策は、主に数万ページ以上のウェブサイトを作る際に必要になります。数十万ページ規模のサイトになると、SEOを考えたシステム設計を行わないと、Googleにクロールされなかったり、インデックスされなかったりといった問題が発生します。

また、意図せずにGoogleのガイドラインに違反する可能性もあり、サイトの評価を落とすことがあります。そのため、ガイドライン違反をしないようにシステムを制御することも非常に大切です。

もし、大規模サイトを制作する場合は、システムに関わるSEOの知識を持っている人をプロジェクトに加えてサイトを設計するようにしてくださいね。サイトの規模が大きくなればなるほど大切になります(数十万ページ以上になると必須です)。

ここでは、システム設計、つまり「テクニカルSEO」で考慮すべき主な要素をいくつかご紹介します。

- XMLサイトマップの作成と送信: XMLサイトマップは、サイト内に存在する重要なページのURLリストをXML形式で記述した「検索エンジン向けの地図」です。特に大規模なサイトでは、クローラーが全ページを漏れなく発見するために不可欠です。作成したサイトマップは、Google Search Consoleを通じて送信することで、Googleにサイトの全体構造を効率的に伝えることができます。

- 内部リンク構造の戦略的設計: 内部リンクは、サイト内のページ同士を繋ぐリンクで、ユーザーを関連情報へ導くと同時に、クローラーがサイト内を巡回するための経路となります。重要なページに多くの内部リンクを集めることで、そのページの重要性を検索エンジンに伝えられます。

- robots.txtによるクロール制御: robots.txtは、クローラーに対して特定のページやディレクトリへのアクセスを許可または禁止する指示を出すファイルです。インデックスさせる必要のないページへのクロールをブロックすることで、クローラーが重要なコンテンツの巡回にリソースを集中できるようになり、クロールの効率を最適化できます。

- パンくずリストの設置: パンくずリストは、ユーザーがサイト階層のどこにいるかを示すナビゲーションリンクで、ユーザーの利便性を高めるだけでなく、クローラビリティの向上にも寄与します。

- サイト表示速度の改善とCore Web Vitals: ページの表示速度は、ユーザー体験に直結する最も重要な要素の一つです。Googleは、この体験を測るために「Core Web Vitals(コアウェブバイタル)」という3つの指標(LCP, FID/INP, CLS)を定義しています。これらの指標はGoogleの「PageSpeed Insights」で測定でき、具体的な改善策も提示されます。画像の圧縮や不要なコードの削除などが主な改善策です。

- モバイルフレンドリー対応: 現在、多くの検索はスマートフォンから行われており、Googleは「モバイルファーストインデックス」を採用しています。サイトがスマートフォンで快適に閲覧・操作できる「モバイルフレンドリー」であることは、SEOの必須要件です。

- URLの正規化: 内容が同一または酷似しているのにURLが異なるページがある場合、「重複コンテンツ」問題が発生します。rel=”canonical”タグを使って、評価を統合したい正規のURLを検索エンジンに明示することで、この問題を解決できます。

- 構造化データ(スキーママークアップ): HTMLに特定のタグ付けを行い、ページの内容(これが「レシピ」である、など)を検索エンジンが明確に理解できるようにする手法です。適切に実装すると、検索結果に評価の星や価格などが表示される「リッチリザルト」が有効になる場合があり、視認性が高まりクリック率向上に貢献します。

- HTTPS化: ウェブサイト全体をSSL/TLSプロトコルで暗号化するHTTPS化は、ユーザーのプライバシーとデータを保護するための基本的なセキュリティ対策です。Googleはこれをランキングシグナルの一つとしています。

SEO対策、結局何から始めたらいいの?

5つのSEO対策を紹介しましたが、「結局何から始めたらいいの?」と思う方もいらっしゃるでしょう。正直なところ、現在のホームページの状況によって、何から始めたらいいかは異なります。

ただ、重要度はそれぞれ異なりますので、重要性を整理しました。

| 内部対策 |

できていて当然。出来ていない場合は必ず行う。 |

|---|---|

| マーケティング |

ユーザーが求めるコンテンツを作成するために必要。 |

| 被リンク |

良質なコンテンツを作成したら、それを見てもらうきっかけを作るためにSNS運用やプレスリリース、紹介を行うと良い。 |

| コンテンツ | Googleが最も重要視しているので、必要。 トップページ・サービスページ・ブログなどで、ユーザーが欲しい情報を提供する。 |

| システム設計 |

数万ページ以上になるWebサイトを作る際には必要 |

それでもどれをやったら分からない場合は、どれでも対応できるようなWebマーケティング会社やSEO会社にどれをやったらいいのか相談することをお勧めします。

弊社バリューエージェントでも、無料相談を行っています。

SEO対策を外注する場合の料金目安

SEO対策の料金を上記5つのSEOの方法に基づいてお伝えします。

料金はやる内容により、大きく変わることを予めご了承ください。

総合的なSEOコンサルティング

個別の施策ではなく、SEOを総合的にみるコンサルティングです。内部SEO対策から始まり、キーワード設計、コンテンツ作成のサポート、内部リンク対策、外部リンク獲得手法の提案まで幅広く行われています。

料金は、5万円/月〜30万円/月程度が相場で、高額な会社だと50万円/月〜100万円/月程度もあるようです。

バリューエージェントでは、中小企業向けの月額3万円のアドバイスプラン、7万円から運用プランを用意しています。

内部SEO対策

主に修正箇所のレポートがでてきます。

静的ページや基本的な内容の内部SEOレポートで10万円〜50万円。

システムが関わる内部対策は数十万円〜数百万円のコンサルティングになります。

サイトボリューム(ページ数やPV数)や制作の仕方により、金額が変わる場合もあります。

キーワード設計(マーケティング設計)

50万円〜100万円ですが、できる会社は限られてきます。

サイトボリュームが大きくなるとコンサルティングになるので数ヶ月で百万円以上になることがあります。

外部対策

Googleはガイドライン違反として禁止していますが、中小企業の情報を知らない会社向けにはこのサービスがまだまだ多く存在します。

値段も月数万円〜30万円程度で失敗しても仕方無いレベルで、テレアポでSEOを売る営業会社や、ホームページ制作会社が販売していることが多いです。

最近は、新規で実施する会社も業者もどんどん減ってきています。

また、外部リンクを獲得するためのコンサルティングなどもあります。リンクをもらえるためのSNS施策やプレスリリースなどの戦略の提案です。

こちらは、SEOコンサルティングなどを依頼するともれなく付いてくるイメージです。

システム設計

こちらは、私の知る限りでは数百万円〜1000万円以上のコンサルティングです。

大規模サイトやネット通販で○○億円以上の売上を見込むような会社やページボリュームが数万ページ、PV数が数百万を超える規模のサイトが実施すべき内容でしょう。

また、SEOの要件を満たすサイトを作ると概算でも1000万円以上はかかるため、サイト制作を数百万円で考えている会社には関係ありません。

コンテンツ

SEOのためのライティングが行われており、ユーザーに役立つコンテンツ制作を行っている会社なら1記事3万円〜10万円。専門家が書いているなら10万円〜が一般的です。

激安は1記事1万円などもありますが、安価すぎると内容も薄くなるのでやめておいた方が良いと思います。

中には1記事50万円、100万円、300万円などのコンテンツを制作するサービスがありますが、露出起点の確保やバズがおこる、もしくは超有名なライターが書くという特典があります。

SEO対策で成功した事例

次にSEO対策で成功した事例をご紹介します。

企業のサイトにとってSEO対策は目的ではなく、あくまでもホームページから売り上げを上げる手段です。

ぜひ、この事例を参考に自社がSEO対策で成功するイメージを持ってみてください。

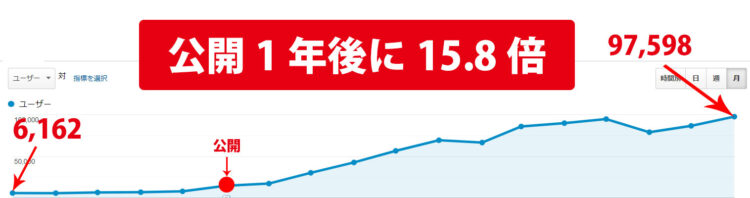

【ネイルメーカー】コンテンツマーケティングとサイトリニューアルで自然検索15.8倍

課題・クライアント様からのご要望

- ネイルメーカーとしての知名度を上げたい

- OEMの問い合わせを増やしたい

- ネイル検定を受ける人にアピールしたい

結果

- 自然検索数15.8倍に

- コンバージョン数6倍に

実施内容

この事例の詳細はこちらをご覧ください。

【植木屋】ホームページ作成とリスティング広告。月1件の問い合わせが月21件に!

課題・クライアント様からのご要望

- SEOキーワード「植木屋 大阪」79位から順位を上げたい

- 問い合わせ件数が1ヵ月で 1~2件なので増やしたい

結果

- SEOキーワード「植木屋 大阪」2位

- 問い合わせ件数が1ヵ月で21件(約10倍)

実施内容

この事例の詳細はこちらをご覧ください。

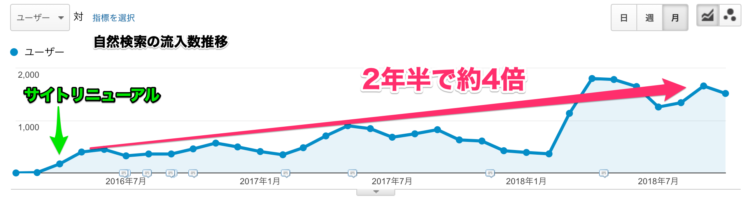

【エッチング加工】ホームページ制作・1年で新規取引先が100社増!

課題・クライアント様からのご要望

- 制作会社にホームページを作ってもらったり、SEO会社に対策をしてもらってたけど、成果になっていなかった

- 問合せは月に1件あれば良い方

結果

- 問い合わせがほぼ毎日入ってくるように!

- 1年で顧客が100件増加!

- 「エッチング 大阪」で1位

- 「エッチング 加工」で4位

- 「フォトエッチング」で 2位

- 自然検索のアクセス数はリニューアル前の3倍に。

実施内容

この事例の詳細はこちらをご覧ください。

2025年最新のSEO対策トレンド:AI時代のSEO

検索エンジンの世界は絶えず進化しており、SEOの戦略もその変化に適応し続ける必要があります。特に、AI技術の台頭は、これからのSEOのあり方を大きく変えようとしています。

生成AI検索(AI Overviews)時代への備え

Googleが導入を進める「AI Overviews」(旧称: SGE – Search Generative Experience)は、検索結果の最上部にAIが生成した要約回答を提示する機能です。これは、従来の「10本の青いリンク」という検索結果の形式を根本から変える可能性を秘めています。

SEOへの影響

- ゼロクリックサーチの増加: ユーザーがAIの要約だけで疑問を解決し、ウェブサイトをクリックせずに検索を終えてしまう「ゼロクリックサーチ」が増加する可能性があります。特に「〇〇とは」といった単純な情報収集(Knowクエリ)の検索では、ウェブサイトへのトラフィックが減少するリスクも懸念されます。

- E-E-A-Tの重要性のさらなる高まり: AIは回答を生成する際に信頼できる情報源を参照します。したがって、コンテンツが「経験・専門性・権威性・信頼性(E-E-A-T)」の基準を高いレベルで満たしていることが、AIに引用されるための大前提となります。

- 新たな機会の創出: AI Overviewsの回答にあなたのサイトが引用元として表示されれば、それはGoogleからのお墨付きを得たことになり、ブランドの権威性を大きく高めます。また、要約だけでは満足せず、より深い情報を求める質の高いユーザーからのクリックを誘発する新たなトラフィック源となる可能性もあります。

AI時代への適応戦略(AIO: AI Optimization)

- AIが要約しやすいコンテンツ構造: 見出しや箇条書きで情報を論理的に構造化し、FAQ形式のコンテンツを作成するなど、AIが内容を理解し、要約しやすい構成を心がけましょう。

- 「経験」に基づく独自性の追求: AIには生成できない、人間ならではの一次情報、つまり実体験に基づくレビュー、独自の分析、具体的なケーススタディなどをコンテンツに盛り込むことで、差別化を図りましょう。

- 検索以外の集客チャネルの強化: SEOへの依存度を下げ、リスクを分散させるために、メールマガジンやSNS、ウェビナーなど、顧客と直接繋がるチャネルを構築・強化することが、これまで以上に重要になります。

音声検索最適化(VSO)の基本

スマートフォンやスマートスピーカーに向かって話しかける「音声検索」の利用も拡大しています。VSO(Voice Search Optimization)とは、この音声による検索クエリに対してあなたの情報が回答として選ばれるように最適化する施策です。

- 会話的で長いクエリ: 音声検索では、「渋谷 カフェ」のような単語の羅列ではなく、「近くで一番人気のカフェは?」といった、より自然な会話口調で、長い文章のクエリが使われる傾向があります。

- 対策: ユーザーが投げかけるであろう質問を予測し、その質問に直接的に答えるFAQコンテンツを作成することが有効です。

- ローカルな意図: 「近くの〇〇」といった、高速化し、質問に対する答えをコンテンツの冒頭で簡潔に記述する。また、構造化データを活用して、検索エンジンが回答部分を特定しやすくすることも重要です。

動画SEO:新たなコンテンツフロンティア

YouTubeの台頭やショート動画の人気が示すように、動画は情報伝達の主要なメディアとなっています。Googleも検索結果において動画コンテンツを積極的に表示しており、動画SEOの重要性が高まっています。

- プラットフォームでの最適化 (YouTubeなど): YouTubeなどの動画プラットフォーム上で、動画のタイトル、説明文、タグにターゲットキーワードを適切に含めましょう。また、ユーザーの目を引き、クリックを促す魅力的なサムネイルを作成することが極めて重要です。

- 自社サイトでの最適化: 作成した動画を、関連するテーマのブログ記事などに埋め込むことで、コンテンツの価値を高められます。さらに、動画専用のXMLサイトマップを作成したり、「VideoObject」スキーマを用いた構造化データを実装したりすることで、Googleが動画の内容を正確に認識し、検索結果にリッチな形式(サムネイル表示など)で表示されやすくなります。

- コンテンツ戦略: テキストコンテンツと同様に、動画もユーザーの検索意図に応えるものでなければなりません。動画の内容を要約したテキストをページ上に記載したり、字幕ファイルを用意したりすることは、聴覚障害を持つユーザーへの配慮(アクセシビリティ向上)になるだけでなく、検索エンジンが動画の内容を理解する上でも役立ちます。

これらのトレンドは、SEOがもはや「ウェブサイトを10本の青いリンクの中で上位表示させる」という単一の目的から脱却しつつあることを示しています。未来のSEOは、AIの回答、音声アシスタント、動画カルーセル、画像パック、ローカルマップといった、多様化する検索の「あらゆる場所(Everywhere)」で、自社の情報が最適な形でユーザーに届けられることを目指す「Search Everywhere Optimization(あらゆる検索環境への最適化)」へと進化していくでしょう。

まとめ

ここまで、SEO対策の基本から実践的なやり方、そして最新トレンド、効果測定まで、その全貌を解説してきました。お分かりいただけたでしょうか?SEO対策は、一度やれば終わりというプロジェクトではなく、継続的な分析と改善を前提とした、終わりのないビジネスプロセスなんです。

検索エンジンのアルゴリズムは日々進化し、ユーザーの行動や期待も変化し続けます。昨日まで有効だった手法が、今日には通用しなくなる可能性も常にあります。このような動的な環境で成功を収めるために不可欠なのは、以下の3つの原則に立ち返り、それを組織の文化として根付かせることです。

- 徹底したユーザーファーストの追求: SEOのすべての施策は、究極的には「ユーザーの課題を解決し、最高の体験を提供する」という目的に繋がらなければなりません。キーワードの裏にある検索意図を深く洞察し、ユーザーが求める以上の価値を提供する姿勢こそが、Googleから長期的に評価される唯一の道です。

- E-E-A-Tに基づく信頼性の構築: 情報の洪水の中で、ユーザーと検索エンジンが等しく求めるのは「信頼できる情報」です。自らの「経験」を語り、「専門性」を深め、外部からの評価によって「権威性」を確立し、そして何よりも誠実な情報提供を通じて「信頼性」を勝ち取ること。このE-E-A-Tへの地道な取り組みが、AI時代における揺るぎない競争優位性の源泉となります。

- データに基づいた改善サイクルの実践: 勘や思い込みに頼るのではなく、Google Search ConsoleやGoogle Analyticsといったツールを駆使して、施策の効果を客観的なデータで測定しましょう。そして、その分析結果から得られた学びを次の施策に活かすという、PDCAサイクルを粘り強く回し続けることが、持続的な成果向上を実現します。

SEO対策は、時に複雑で、成果が出るまでに忍耐を要する取り組みです。しかし、その本質は、自社の顧客を深く理解し、彼らにとって最も価値のある存在であろうと努めるという、商売の王道そのものなんですよ。

この記事で示した原則と手法を羅針盤とし、変化を恐れず、学びと改善を続けることで、SEOは貴社のビジネスを飛躍させる最も強力で持続可能なエンジンとなるでしょう!

また、初心者から中級者への道のりは下記記事を御覧ください。

【2024年版】SEO対策とは?小・中規模サイトの上位表示10の施策

もっと詳しく知りたい方は、SEO対策チェックリスト112項目公開! 内部対策~コンテンツSEOまでカバー を御覧ください。

バリューエージェントでは、大阪にて定期的にSEOやWeb集客のセミナーを開催しております。

もっと詳しく知りたい人はこちらもどうぞ。

SEOやWeb集客についての情報を発信しているYouTubeチャンネル

自社でどんなSEO対策をしたらいいのか分からない、SEO対策を依頼したいという方は、バリューエージェントの無料相談にお越しください。