内部SEO対策で必要な全29項目|これさえやれば完璧【2024年最新】

内部SEO対策とは、Webサイトの内部に対するSEO対策のことです。

サイトの構造を分かりやすくしたり、HTMLタグのソースを適切に入力したりすることで、Googleにサイトを適切に評価してもらえるようになります。

Webサイト外からリンクで紹介されることで評価を上げる【外部対策】と並べて呼ばれることが多いです。

この記事では、数々の企業のSEO対策を支援し実績を上げてきたバリューエージェントが、2023年4月現在実際に行っている内部SEO対策をお伝えします。

この内容は、Googleが提供する 検索エンジンスターターガイド、 ウェブマスター向けガイドライン、私達が実践を通じて得たノウハウを元に構成しています。※2023年12月28日更新

なお、内部SEO対策はSEO対策の最低条件です。内部対策をしっかりと行っていないとGoogleでの上位表示は難しくなりますが、内部対策を完璧に行ったからといって、サイトの内容自体がよくなければ上位表示は叶わないでしょう。

SEO対策全般の話については、下記記事をご覧ください。

目次

- 内部SEO対策の目的は2つ

- クロールされ、ページを見つけてもらうための方法

- クローラーが巡回しやすいサイト構造にする方法

- 情報をわかりやすくGoogleの検索エンジンに伝える方法

- 13.トップページをサイト全体の目次として作成する

- 14.フッターにナビゲーションを記述する

- 15.リンクは適切なアンカーテキストで記述する

- 16.ページタイトルは、キーワード含め適切にわかりやすくつける

- 17.descriptionメタタグ(ディスクリプション)を適切につけてクリック率を上げる

- 18.説明文は画像ではなく、テキストで表示する

- 19.h1/h2/h3などの見出しタグを適切に設定する

- 20.hタグはメインのコンテンツ以外に使わない

- 21.画像はファイル名を適切にし、altタグを設定する

- 22.表はtableを使い、デザインのためにtableタグを利用しない

- 23.リストは、ulタグ、olタグを利用する

- 24.地域の商売を行っているサイトは、タイトルに地域を入れる

- 25.実績や顧客の声などオリジナル情報を載せよう

- その他の内部SEO対策

- まとめ

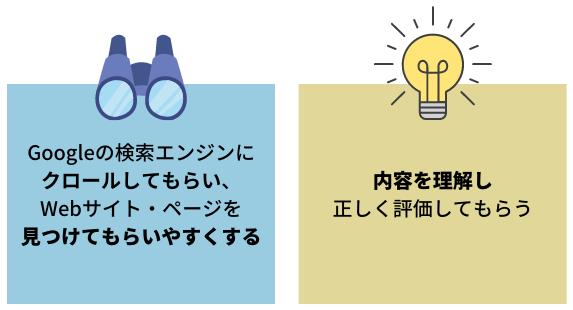

内部SEO対策の目的は2つ

内部SEO対策は、Googleにページを発見してもらい、検索エンジンの結果に上位に表示してもらいやすくするために行います。

そのために必要なことは主に2つあります。

1つ目はGoogleの検索エンジンにクロール(検索エンジンがサイトに巡回すること)してもらい、Webサイト(ページ)を見つけてもらいやすくすること。

そもそも、Googleの検索エンジンに発見されないと検索結果に表示されることはないので、まずは発見してもらいます。

2つ目は、Googleの検索エンジンがWebサイトを発見した後に、ページの内容を理解してもらい、正しく評価してもらうこと。

これは、内容が良いコンテンツでも正しく伝わっていないと上位表示されることはないからです。

Googleの検索の仕組みは下記の通りになります。

検索結果の表示は主に次の 3 つのプロセスに分けられます。

そのため、Googleの検索エンジンに発見されやすく、内部の情報を分かりやすくGoogleの検索エンジンに伝える必要があります。

それが内部SEO対策です。

内部SEO対策には、様々な方法がありますが、大きく分けると以下の4つです。

- クロールされ、ページを見つけてもらうたために行うこと

- クローラーが巡回しやすいサイト構造にするために行うこと

- 情報をわかりやすくGoogleの検索エンジンに伝えるために行うこと

- その他の内部SEO対策

それぞれ解説していきます。

クロールされ、ページを見つけてもらうための方法

まずは、Googleにクロールしてもらう必要があります。Googleは1回サイトにクロールしただけでは、SEOの効果が現れません。

1日数十回、数百回とクロールしてもらうようにする必要があります。

▼実際どれくらいクロールされているのか?

下記は、バリューエージェントの過去3ヶ月のクロール情報です。

少ない時で1日100回程度、多い時で1,800回程度、クロールされていることがわかります。

高頻度でクロールしてもらうようにするには、3つの方法があります。

- Googleにサイトマップを送信して、新規ページができたことを通知する

- 既にインデックスされているWebサイトから外部リンクをたどり、発見してもらう

- ブログ更新や新規ページの追加を頻繁に行いクロール数を増やす

1.SearchConsoleでXMLサイトマップを送信する

サイトでXMLサイトマップを生成(WordPressの場合は標準で生成されます)した上で、Googleが提供している無料サービスの サーチコンソールを利用してサイトマップを送信しましょう。

SearchConsoleを開いて、「サイトマップ」から、XMLサイトマップのURLを指定して送信します。

こちらの方法は、GoogleがXMLサイトマップを読み込んで順番に巡回してもらうのを待つ方法になります。

もし、新規ページをすぐにクロールして欲しい場合は、「URL検査」で新しいページのURLを入力し、インデックス登録をリクエストする方法もあります。

ただし、1日の送信回数には制限(約10ページ程度)がありますし、頻繁にリクエストを送っても早くインデックスされるわけではありません。

普通はXMLサイトマップを送信する方法で問題ありません。

2.既にインデックスされているWebサイトに新規ページのリンクを貼る

クロールしてもらう方法としてサーチコンソールを使う以外に、外部サイトからリンクをたどってもらうという方法があります。

自分が持っているサイトやブログで新しいホームページができたことや、新しいページを追加したことを告知しましょう。

業界団体や関連するページからのリンクを付けて告知することも有効です。

3.ページ更新や新規作成を高頻度で行う

次は、クロールの頻度を上げるための方法です。

クロールの巡回頻度を上げるためには、ブログや実績・顧客の声などの追加など、新しいページの追加やすでにあるページの更新を行うことをオススメします。

更新頻度が高く、情報の鮮度が新しい場合、クローラーが頻繁に巡回するようになり、SEO効果に良い影響を与える場合が多くあります。

もちろん、コンテンツ内容が良いという条件は必須です。

その際、ブログやFacebook、Twitterなどのソーシャルメディアでの告知も忘れずに行うようにしましょう。

クローラーが巡回しやすいサイト構造にする方法

クローラーが巡回しやすいように、サイト構造はシンプルでわかりやすくしましょう。ユーザーもGoogleも見やすいサイト構造が内部SEO対策に必要です。

4.分かりやすいURLにする

Googleも 検索エンジンスターターガイドで名言しているように、URLを分かりやすくすることは、クロールしやすくなる要素の1つです。

分かりやすいURLは、コンテンツの情報を伝えやすい

コンテンツのカテゴリやファイル名に適切な名前を利用することは、検索エンジンがそれらのドキュメントをクロールしやすくなることにもつながります。

ウェブマスター向けガイドラインの中にもシンプルなURL構造を維持するという項目もあります。

URLは、簡潔にページの内容がわかるような文字列にすることをオススメします。

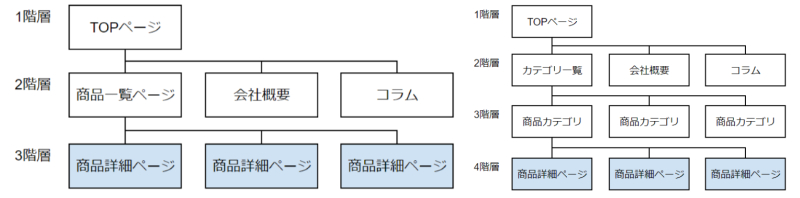

5.ディレクトリ構造を簡潔にする

ディレクトリ構造とは「トップページ、サービスページ、コンテンツページなどのウェブサイトの各ページ」といった階層構造のことを指します。

ディレクトリ構造は基本は3〜4階層までがおすすめです。

例えば、TOPページ、商品一覧ページ、商品詳細ページの3階層や、TOP→カテゴリ一覧→商品カテゴリ→商品詳細ページなど、4階層になるようにしましょう。

サイトの作り方や内部リンクの構造にもよりますが、6階層、7階層となるとクローラーにも優しくなく、最下層までクロールされない可能性も出てきます。

下記は、弊社クライアントのサイトマップ3階層のイメージです。

一度作ってしまうと修正に多大なコストがかかるため、最初のサイト設計時にSEOにも適したディレクトリ構造は考えておきましょう。

6.パンくずリストで構造を明確にする

パンくずリストを入れることで、現在のページがウェブサイト上でどの位置にいるのかわかりやすくすることができます。

ユーザーがどの位置にいるのか分かりやすくするためにも有効なので、パンくずリストは必ず設置するようにしましょう。

7.ナビゲーションはできるだけテキストにする

サイトのページとページをつなぐナビゲーションはできるだけ、テキストにしましょう。

私達もデザイン性を上げる場合にテキストではく画像を使う場合もあります。しかし、Googleにとっては、画像よりもテキストのほうがサイトを理解しやすいということは忘れないでおきましょう。

グローバルナビもサイドバーも出来ることなら画像ではなく、テキストでの記述をオススメします。

8.クロールが必要のないページはクローラーに見せない

会員限定ページやサイト内の検索結果ページなど、検索エンジンにインデックスする必要の無いページはnoindexやrobots.txtなどを利用し、クロールのブロックを行ったり、インデックスさせないようにしましょう。

noindexの設定方法やルールについては、こちらをご覧ください。

9.URLの正規化を行って重複ページをなくす

URLの正規化とは、同じ内容のページが複数のURLで存在するときに、URLを1つに統合することをいいます。

例えば、

- http://www.valueagent.co.jp/

- https://valueagent.co.jp/

- http://www.valueagent.co.jp/index.html

- https://valueagent.co.jp/index.html

この4つのように、「www」の有無、「index.html」の有無、「http」と「https」などの違いにより、URLが自然と重複されているということがあります。

URLを正規化する方法は2つあります。

- 301リダイレクトを行う(一般的)

- canonicalタグを設定する

301リダイレクトを行う場合は、.htaccessファイルを編集するか、WordPressの場合はプラグインを使う方法があります。

.htaccessファイルはサイトを構成するのに重要なファイルで、扱いを間違えるとトラブルになりかねませんので、詳しくない場合はプラグインを使いましょう。

canonicalタグについては次の項目で解説します。

10.canonicalタグで重複ページを整理する

canonicalタグとは、正規ページに加え類似ページが1つ以上存在する場合、類似ではなく正規ページを検索結果でヒットさせるために使用する手法です。

https://www.valueagent.co.jp/ のページに、<link rel=”canonical”href=”https://valueagent.co.jp/“>と記述することで、http://valueagent.co.jpが正規ページだと伝えることができます。

そのほか、ECサイトや求人サイトなどシステムを使ったWebサイトは、違うURLで重複するページが出てくる場合に利用できます。

例えば、家電を扱うECサイトで、A社製の42インチのテレビのページの場合

- TOP>カテゴリ:テレビのページ>A社製の42インチのテレビ

- TOP>メーカー:A社>A社製の42インチのテレビ

このように経路別でURLが異なる同内容のページが出るようになっている場合は、優先順位の高い方のページをインデックスさせることがSEO的に有効です。

他にも以下のような場合に、canonicalタグが活用できます。

- 検索の仕方でURLは違うが、同内容のページがある

- PCとスマホサイトでURLが異なる

canonicalタグについて、詳しくは下記記事をご覧ください。

11.リンク切れをチェックする

リンク先をクリックしてもページが存在しない。そのようなことが多発すれば、Goolgeはこのサイトはメンテナンスができていないサイトと思うでしょう。

よくあるリンク切れは、新着情報などでキャンペーンページなどを作って、キャンペーンが終わってページも削除したにも関わらずリンクが残っている等です。

リンク切れ方法を見つけるためには、 W3C Link Checkerなどのリンク切れチェックのツールを使いましょう。

ワードプレスサイトを構築している場合は、プラグインの Broken Link Checkerなどをインストールしておくと、随時リンク切れをチェックしてくれるので便利です。

12.表示スピード上げる

SEOには表示速度も関係があると言われています。

特に、Googleが2021年7月より、検索結果の評価にコアウェブバイタルを指標として導入することを発表したことから、表示速度が重要視されていると考えられます。

※コアウェブバイタルとは、ユーザーの体験を向上するための重要指標のことを言います。

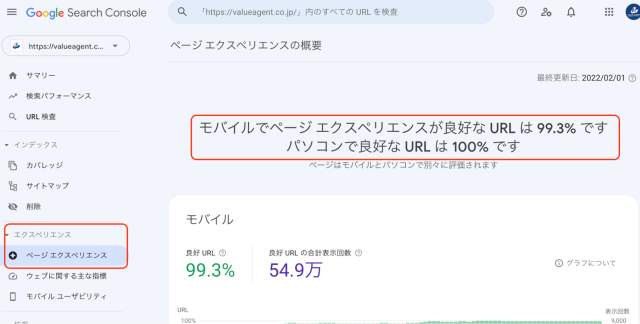

ユーザー体験が良好かどうかは、サーチコンソールのエクスペリエンスのページで確認することが可能です。

モバイルとパソコンでの結果が出るので、100%を目指して改善を行いましょう。

情報をわかりやすくGoogleの検索エンジンに伝える方法

クロールがしっかりされれば、次はGoogleにインデックスをしてもらい、検索した際に上位に表示されるようにするための内部SEOをご紹介します。

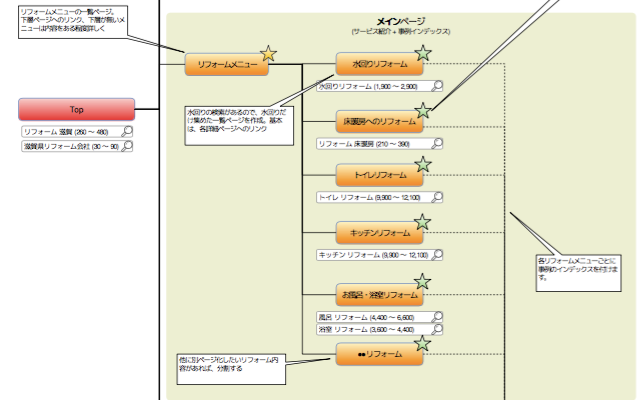

13.トップページをサイト全体の目次として作成する

トップページは、サイトのクロールの起点として重要なページです。通常の場合、最もクロール頻度が高いのがトップページになりますので、トップページからサイト内各ページへのリンクをきっちり設置ししましょう。

理想は、すべてのページへのリンクをトップページに設置することですが、実際には難しいと思いますので、以下だけは最低限いれておきましょう。

重要なページへのリンク

そのサイトの目的を達成するために重要なページへのリンクは、トップページのコンテンとして設置してください。

一般的な企業のページであれば、サービスページへのリンクになります。できれば、全てのサービスページへのリンク設置をおすすめします。

新しく出来たページへのリンク

ブログ、事例、お客様の声、商品ページなど、常に増えていく内容がある時は、新着記事として4~8件程度リンクするのをおすすめします。

件数は新しく出来る頻度によって調整してください。Googleのクローラーが十分リンクを認識できる期間はトップページに掲載され続けるようにしてください。

一覧ページへのリンク

トップページにすべてのページへのリンクを掲載できない場合は、最下層のページに到達できる経路を確保するために、一覧ページへのリンクを設置してください。

ブログの一覧ページ、ブログのカテゴリの一覧ページ、事例の一覧ページ、お客様の声の一覧ページ、資料ダウンロードの一覧ページ、商品の一覧ページなど。

Googleのクローラーが、トップページ → 一覧ページ → 詳細ページ、と進むことでサイトの全てのページへ到達出来るようにするためにも重要です。孤立したページが出来ないように、一覧ページの構成やジャンル分けも検討が必要です。

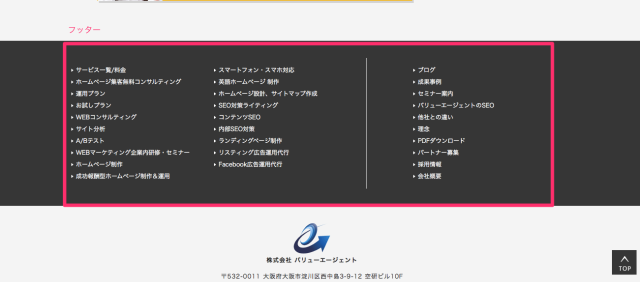

14.フッターにナビゲーションを記述する

フッターにもナビゲーションをしっかり記述しましょう。

関連ページや重要ページは、フッターに記述することにより内部SEO効果が現れます。

もちろん、ナビゲーションは、テキストで記述してください。

ただし、時折スパムのようなフッターを見かける場合がありますが、あくまでユーザーに便利な自然な形で行いましょう。SEO目的で過度に行うと逆にSEOに対して不適切になる場合があります。

15.リンクは適切なアンカーテキストで記述する

ナビゲーションやサイト内リンクのアンカーテキストは、そのページがどんなページか分かるテキストで記述しましょう。テキストは、そのページで狙っているキーワードが自然に入ることになるでしょう。

|

良い例 |

SEO対策を依頼したい方は「 SEO対策のサービスページ」をご覧ください。 |

|

悪い例 |

内部リンクの貼り方について詳しくは下記記事をご覧ください。

16.ページタイトルは、キーワード含め適切にわかりやすくつける

ページのタイトルは、重複しない固有のタイトルで、そのページが何を伝えているのか分かりやすいタイトルにしましょう。

ドメインが強いサイトではキーワードがページタイトルに入ってなくても上位表示されることはありますが、そのページが何を表しているのかを伝えるなら、ページタイトルにキーワードが入っている方が伝わりやすいです。

内部SEO対策は、検索エンジンに向けた対策ですが、ユーザーのことを中心に考えると内部SEOが自然にできることも多くあります。

タイトルの付け方について詳しくは、下記記事をご覧ください。

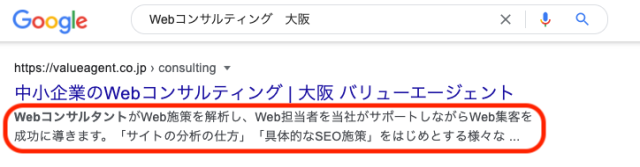

17.descriptionメタタグ(ディスクリプション)を適切につけてクリック率を上げる

ディスクリプションを設定すると、検索結果に「そのページがどんなページなのか」という説明を表示させることができます。

▼検索結果

この内容がしっかりと書いてあると、検索された際にクリック率があがるでしょう。よくクリックされるページは良いページと評価されて、SEOにも良い結果をもたらすと考えられます。

ただし、書くこと自体がSEOの効果を上げるわけではありません。タイトルと同じものを書いてあるサイトなどありますが、それなら書かないほうがマシかもしれません。

タイトルと同様に固有のdescriptionメタタグを設定しましょう。

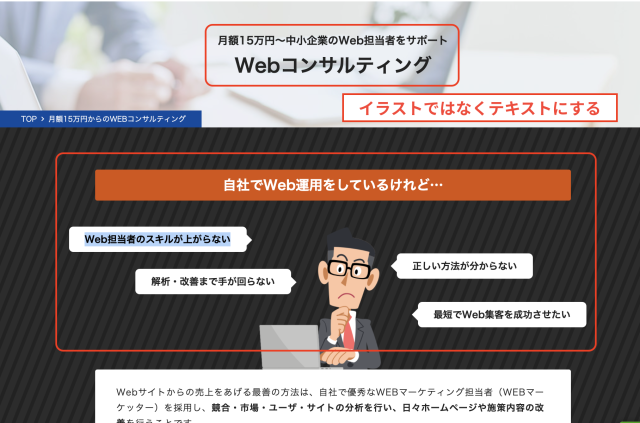

18.説明文は画像ではなく、テキストで表示する

Webサイト内にある文章や説明文はできるだけ、画像ではなく、テキストにしましょう。

特にキーワードが入っている箇所やそのページの説明に重要な箇所はテキストであるべきです。

特に小見出しなどが、画像になっている場合がありますが、デザイン性が必要ない部分は手間を惜しまずにテキスト化することをオススメします。

ただし、全てテキストにすることでわかりづらくなり、コンバージョンが下がっては意味がありません。画像とテキストのバランスを常に考えながらWebサイトを制作しましょう。

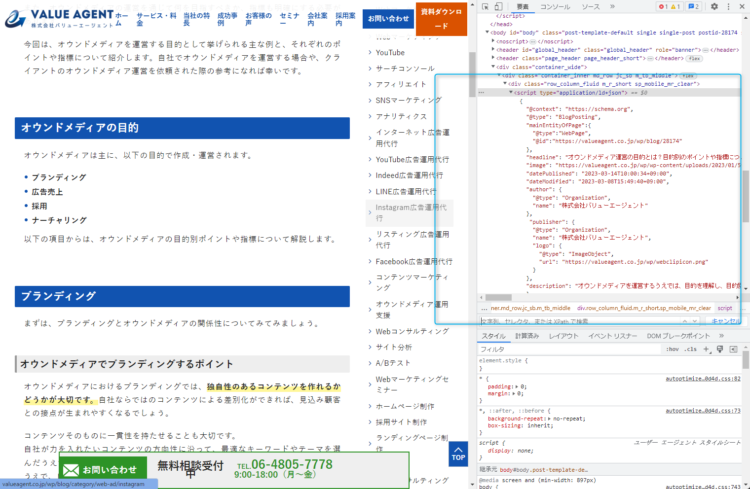

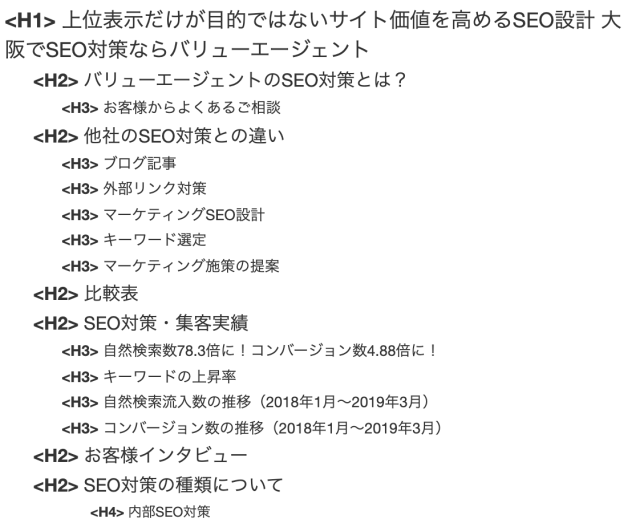

19.h1/h2/h3などの見出しタグを適切に設定する

中小企業が運営するサイトでは、h1、h2、h3、h4、h5が適切に設定されていないことが多々あります。

基本的には、h1はそのページのタイトルを設定し、h2は中見出し、h3は小見出しの役割を果たすように利用しましょう。

h1、h2、h3は、順番に使うこと、またh2、h3は画像ではなくテキストにするようにしてください。

▼ SEO対策のサービスページの見出しタグの例

注意事項としては、文字を大きくしたいという理由で、見出しタグを使わないでください。文字サイズを大きくする場合はCSSを利用してください。

hタグは見出しとして利用しましょう。

見出しの付け方について、詳しくは下記記事もご覧ください。

20.hタグはメインのコンテンツ以外に使わない

サイト全体のデザインやコーディングを作成する時、WordPressなどのテンプレートを作成するときの注意点です。h1/h2/h3などhタグは、メインコンテンツとしてのみ使い、他の部分には使わないように作成してください。

例えば、ヘッダーメニュー、フッターメニュー、サイドバー、ページ下部のお問い合わせエリア(CTA)などで利用しないでください。

サイト全体で共通になる部分に、hタグを使うと、ページ内でhの構成の整合性が取れなくなります。また、ページ内容を適切にGoogleに伝えるためにも不適切です。

WordPressの場合、サイドバーのウィジットなどでh2が利用される場合がありますので、注意が必要です。

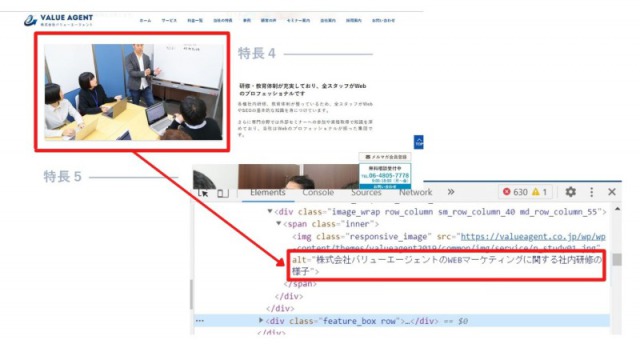

21.画像はファイル名を適切にし、altタグを設定する

画像のファイルにも適切な名前をつけましょう。image.jpgなどではなく、画像の名前を極力つけるようにしましょう。

また、altタグは、画像の説明です。可能な限り設定しましょう。

画像に文字が入っている場合は、その文字を含んだ説明を入れましょう。

altタグの適切な付け方に関しては、下記記事をご覧ください。

22.表はtableを使い、デザインのためにtableタグを利用しない

tableタグは、表であることを示します。表の場合は、tableタグを利用して、他のタグを利用しないようにしてください。また、表では無い部分にtableタグを利用しないようにしてください。

古いタイプのデザインのサイトでは、2カラムや3カラムを実現するためにtableを利用するコーディンが行われていました。このような利用方法はtableタグの利用としては不適切です。

また、表であるにも関わらず、divやdl、ulなどを使って表現している場合があります。これは主にスマートフォン対応のレスポンシブを実現するために、あえてtableを利用しないコーディングが行われる場合があります。これも不適切です。

サイトのテンプレートを作成する時、依頼する時に、このような要望も伝えた上で作成してもらうようにしてください。

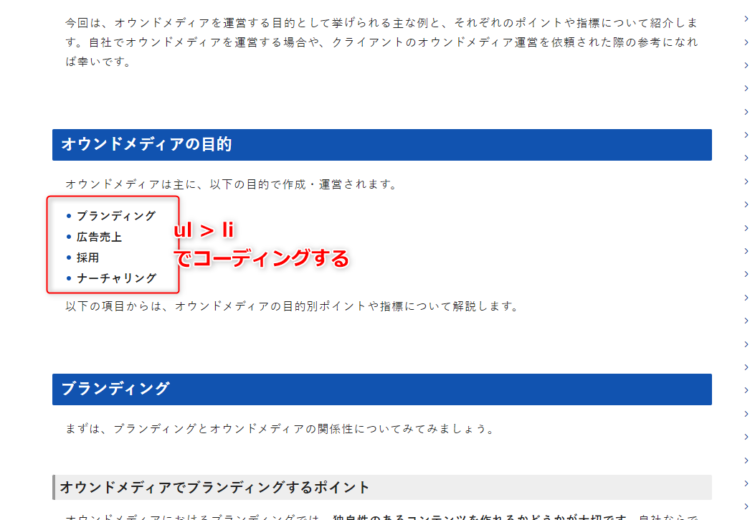

23.リストは、ulタグ、olタグを利用する

リストは、ulタグを利用しましょう。文字として「・」を書いて改行しても見た目は同じですが、リストの意味にはなりません。必ずul>liでHTMLとしてリストの意味を表現してください。

また、順番を表す場合は、ol>liが適切です。手順やステップなど前後の関係性に意味がある場合は、必ず、olタグを利用してください。

ulとol、どちらを使うかで意味が変わってきます。適切に使い分けましょう。

人気ランキング等の場合は、順位の意味がありますので、olタグを利用してください。都道府県のリストのように、順番としての意味がない場合はulタグを利用してください。

24.地域の商売を行っているサイトは、タイトルに地域を入れる

中小企業で全国対応を行っていないにもかかわらず、地域がタイトルに入っていないwebサイトを見かけます。

|

良い例 |

大阪市中央区の肩こり専門〇〇〇〇整骨院 |

|

悪い例 |

肩こり専門〇〇〇〇整骨院 |

最近は、検索表示のローカル化も進んでいるため、地域商売を行っているwebサイトは地域をタイトルに必ずいれるようにしましょう。

もちろん、全国対応のECサイトには不要です。

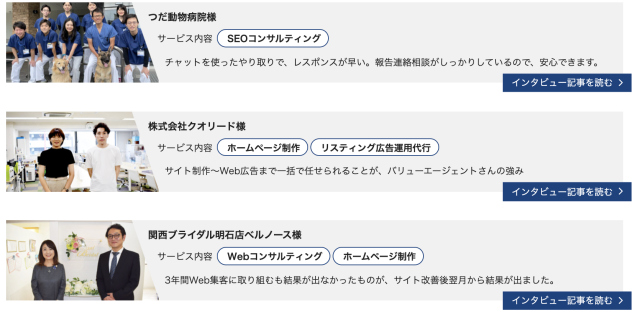

25.実績や顧客の声などオリジナル情報を載せよう

SEO対策には、オリジナルの情報が必要だと言われています。企業のサイトがもてるオリジナル情報は、実績や顧客の声です。

実績や顧客の声を掲載させたからといって、すぐに順位が上がるというわけではないですが、最も簡単なオリジナル情報が実績や顧客の声です。

更新システムなどを利用して定期的に情報を載せ続けることによって、ロングテールでのアクセスが拾えて、更にはコンバージョンも上がる傾向にあります。

そのため、あえて内部SEO対策の1つとして書かせていただきました。

その他の内部SEO対策

クローラーを呼びこむ、検索エンジンに中身を知らせる以外にも内部SEO対策と関係が有るものをご紹介します。

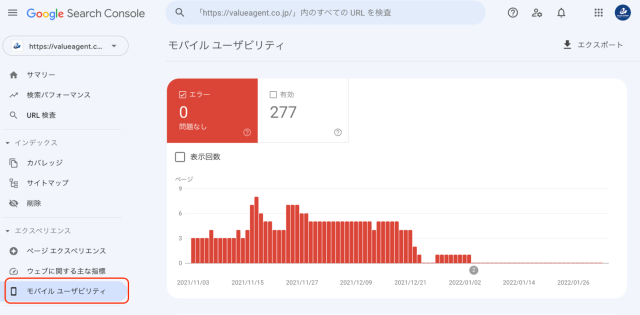

26.モバイルフレンドリーにする

スマホで使いやすいサイトになっているかどうかを確認しましょう。

Googleでは、MFI(Mobile First Index)といって、モバイル専用のクローラーがモバイルサイトをクロールして、評価を行うのが標準となっています。

ですので、レスポンシブサイトを作成する場合でもモバイルのユーザーインターフェースを優先して作成するようにしましょう。

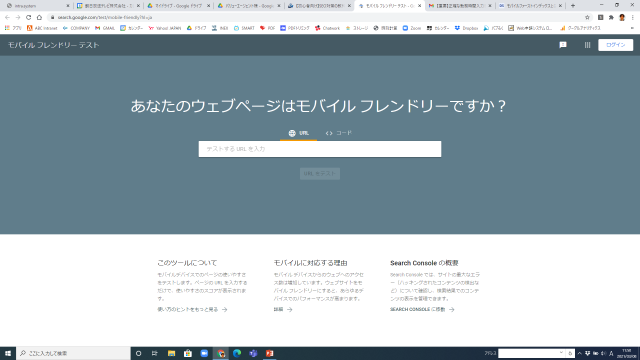

まずは、モバイルでの表示に問題がないかをサーチコンソールのモバイルユーザビリティで確認しましょう。

エラーがあった場合は、Googleが提供している モバイルフレンドリーテストを確認しましょう。何を治すべきかが表示されます。

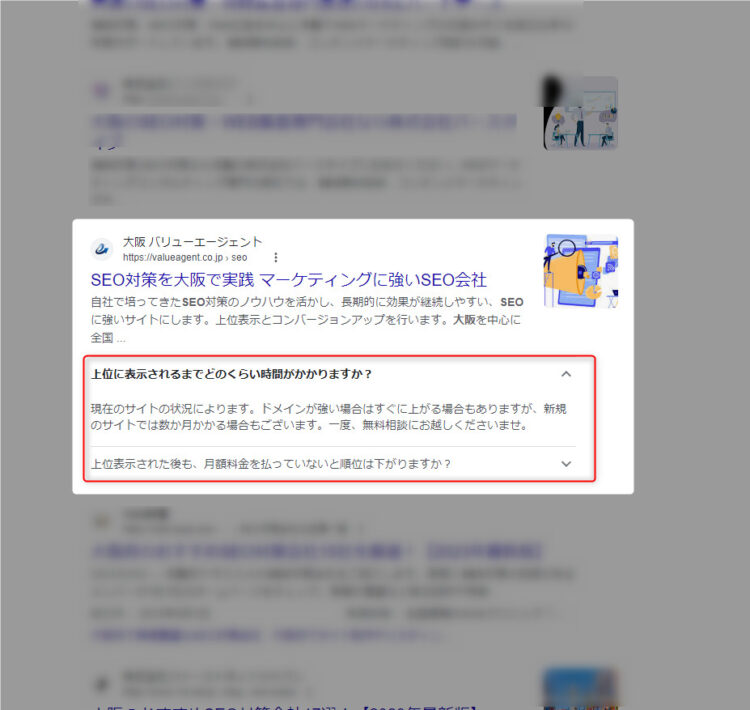

27.構造化データを入れる

構造化データを入れることで、より適切にクローラーに情報を伝えることができます。また、Googleの検索結果に通常の内容とは別枠や追加の要素として表示される場合があります。

以下の画像は、「SEO」で検索したときのバリューエージェントの検索結果です。よくある質問の内容が追加要素として表示されています。他のサイトよりも目立ちますので、可能であれば構造化データ入れて下しさい。

構造化データはたくさんの種類がありますが、おすすめの構造化データは以下です。

最近は、json-ldで構造化データをマークアップするのが一般的です。実装するにはサイトの修正などが必要になりますので、エンジニアや制作会社へ相談してみてください。

28.サーチコンソールをチェックする

サーチコンソールに登録すると、Googleが認識しているサイト構造上のエラーやここをチェックしてみたらということなどを教えてくれます。

また、外部リンクや低品質に対する手動ペナルティのメッセージなども届きます。

日々の内部SEOの改善にたいへん役立つのがサーチコンソールです。ぜひ定期的にチェックしましょう。

29.質の高いコンテンツを提供は必須

全てのSEOの基本が質の高いコンテンツです。

質の高いコンテンツである場合で、現在の内部SEOが弱い場合は、上記の対策を実施すると順位がぐんと上がります。弊社でも短期間で効果の高いSEO対策は、内部SEO対策だと思っています。

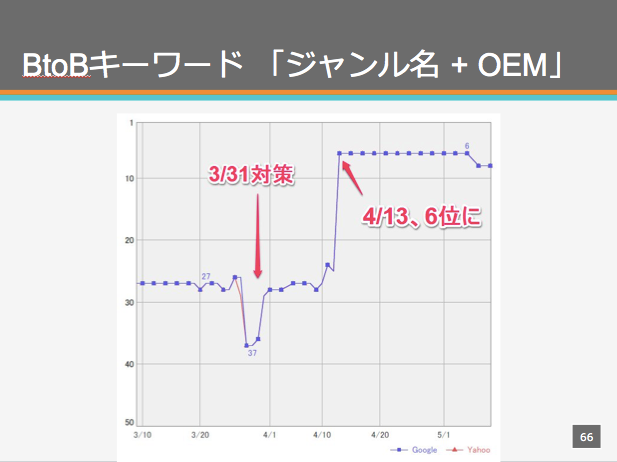

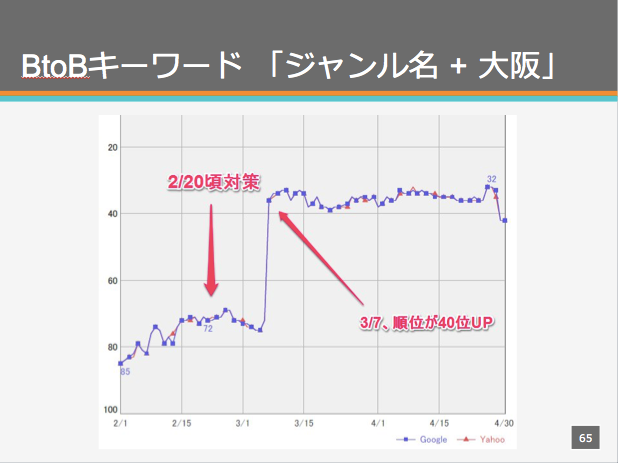

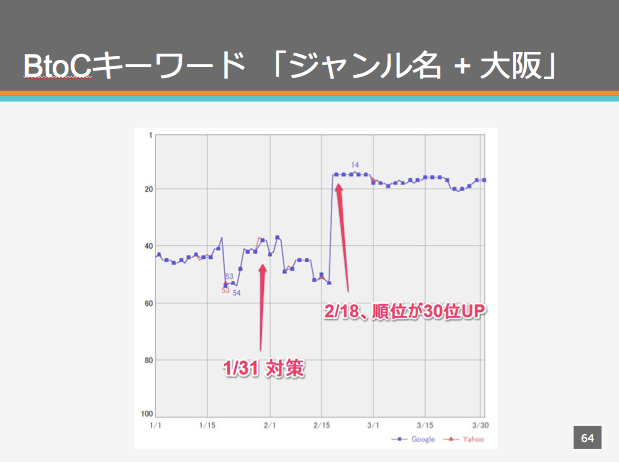

▼弊社で内部SEOを行った結果の事例

現在持っている力を最大限に発揮するのが内部SEO対策です。

上記がしっかりと行われているかなどをしっかりとチェックしてください。

まとめ

今回紹介した29項目の多くは、素人の方でも確認したり、改善したりできることです。

良いコンテンツを作っているはずなのに、なかなかSEOで成果が出ていないという方は、こちらの項目を確認し、改善を行いましょう。

- クロールされ、ページを見つけてもらうための方法

- クローラーが巡回しやすいサイト構造にする方法

- 情報をわかりやすくGoogleの検索エンジンに伝える方法

- 13.トップページをサイト全体の目次として作成する

- 14.フッターにナビゲーションを記述する

- 15.リンクは適切なアンカーテキストで記述する

- 16.ページタイトルは、キーワード含め適切にわかりやすくつける

- 17.descriptionメタタグ(ディスクリプション)を適切につけてクリック率を上げる

- 18.説明文は画像ではなく、テキストで表示する

- 19.h1/h2/h3などの見出しタグを適切に設定する

- 20.hタグはメインのコンテンツ以外に使わない

- 21.画像はファイル名を適切にし、altタグを設定する

- 22.表はtableを使い、デザインのためにtableタグを利用しない

- 23.リストは、ulタグ、olタグを利用する

- 24.地域の商売を行っているサイトは、タイトルに地域を入れる

- 25.実績や顧客の声などオリジナル情報を載せよう

- その他の内部SEO対策

プロに依頼したいという方は、弊社にて代行もしていますので詳細は、 内部SEO対策を御覧ください。