【2024年版】SEO対策とは?小・中規模サイトの上位表示10の施策

そのような話をよく聞きます。

大手のサイトでないと上位表示を取れないのか?と諦めに似た声もよく聞きますが、そうとは言い切れません。

この記事では、小・中規模のSEO対策支援を数多く行ってきたバリューエージェントが2024年に行うべきSEO対策について、お伝えします。

この1年のGoogleのアルゴリズムの変動や、私たちがコンサルティングを行う際に実際に伝えているポイントを中心に解説します。

※2024/12/09 更新

動画でも同様の内容を簡単に説明しているので、ご覧ください。

※動画の内容は、2021年ですが主張の80%は同等の内容です。

SEO対策とは?

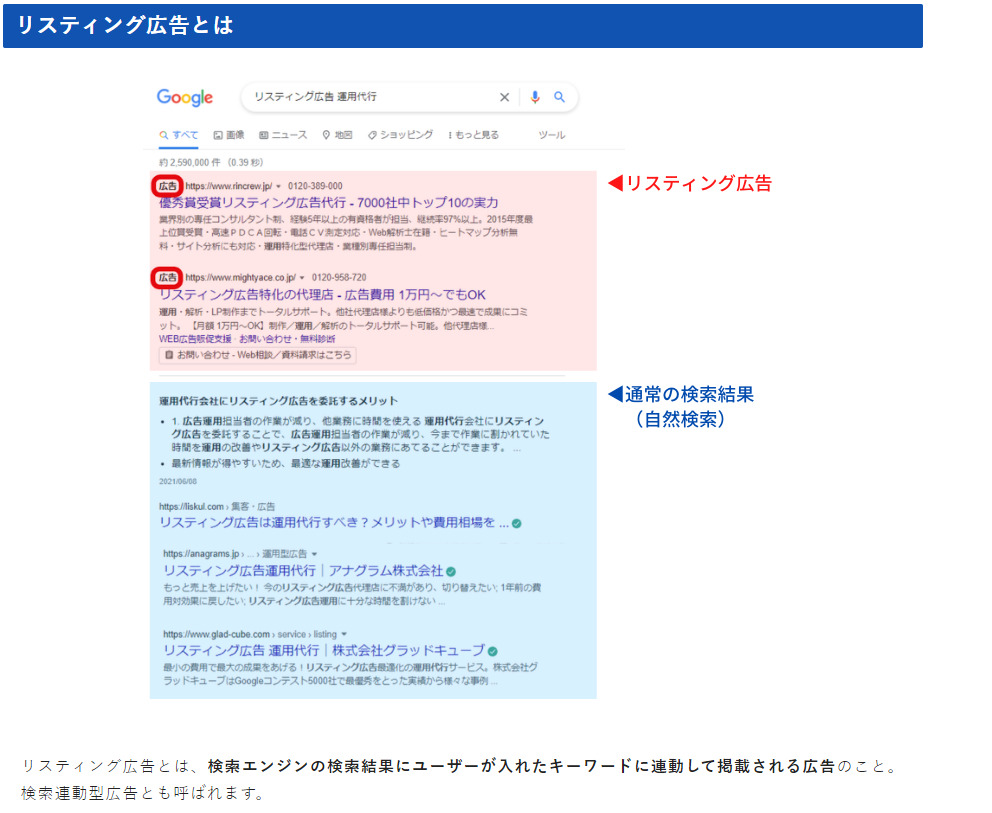

SEOとは、Search Engine Optimizationの略で、日本語では「検索エンジン最適化」と呼ばれます。つまり、検索エンジンでより良い結果が表示されるように最適化することです。SEO対策とは、Googleなどの検索エンジンで上位表示させるための対策のことを言います。

検索順位はどのように決まっているか?

SEO対策をするためには、検索順位がどのように決まっているかということを理解する必要があります。

Googleでは、200以上のアルゴリズムを組み合わせて、検索順位を決めているといわれています。このアルゴリズムはユーザーにとって使いやすくなるように作られており、日々更新され続けています。

Googleがサイトを見つけて、評価するまでの流れ

上記のような評価をして検索エンジンを決めるために、Googleは「クローリング」「インデックス」「ランキング」という3つのプロセスを踏みます。

|

1.クローリング |

クローラーという検索エンジンのロボットが、リンクを辿りながらWEB上を巡回し、ページ情報を収集する事。 クローラーが巡回しやすいようなサイト構造にする事がSEOでは重要。 |

|---|---|

|

2.インデックス |

クローラーが集めてきた情報を、Googleのデータベースに登録する事。 正しく登録される為に、“ロボットが理解しやすい構造や構成”であるかは、重要な要素となる。 |

|

3.ランキング |

Googleが、様々な要素(前ページの200以上のアルゴリズム等)から総合的に判断し、ページを順位付ける |

2020年12月以降のGoogleアルゴリズム変動

Googleの検索順位を決めるアルゴリズムは、日々更新され続けています。その中でも、大きく検索順位結果に影響するものを「コアアップデート」と言います。

2020年12月以降に行われたGoogleアルゴリズム変動は以下の通りになっています。

|

実行日 |

名称と主に変更された点 |

|---|---|

|

2020年12月4日 |

December 2020 Core Update ・YMYL、医療、健康系への影響大 |

|

2021年6月3日 |

June 2021 Core Update ・2020年の順位下降したブログなどのコンテンツ系が一部上昇。 |

|

2021年6月16日 |

ページ エクスペリエンス アップデート(CoreWebVitalsアップデート) ・ページの表示速度(CLS、LCP、FID)が検索結果に影響するように |

|

2021年6月24日、6月29日 |

スパム対策アップデート ・スパムサイトが検索結果に出ないように対策 |

|

2021年7月2日 |

July 2021 Core Update ・2021年6月(June 2021 Core Update)の調整 |

|

2021年11月18日 |

November 2021 Core Update ・全体的な変動小さめ、YMYL分野の変動あり ・一部ドメイン価値よりコンテンツに回帰も見受けられる |

|

2022年5月26日 |

May 2022 Core Update ・YMYL系分野で大きめの変動 ・ドメイン価値がさらに低下 |

|

2022年9月13日 |

September 2022 Core Update ・変動小さめ ・2022年5月(May 2022 Core Update)の調整 |

|

2023年3月15日 |

March 2023 Core Update ・あらゆるジャンルで大きめの変動 ・コンテンツの質への重視 |

|

2023年8月22日 |

August 2023 core update ・YMYL系ジャンルで大きな変動 ・信頼性がより重視される傾向 |

|

2023年10月5日 |

October 2023 core update ・多数のサイトへの大きな影響があった ・個人サイトや小さなサイトの下落が大きい |

|

2023年11月2日 |

November 2023 core update ・大きな変動はない ・10月に影響受けたサイトが元に戻っているものがいくつかある |

|

2024年3月6日 |

March 2024 core update ・規模の大小問わず、あらゆるジャンで大きな変動 ・SPAM対策が強化 |

|

2024年8月15日 |

August 2024 core update ・小規模サイトの下落が更に顕著に ・2023年以降のアップデートで下落した一部のサイトで戻る傾向 |

|

2024年11月11日 |

November 2024 core update ・大きな変動は少なめ ・ドメイン貸し、寄生サイトが大幅に下落(ポリシー違反として明確化) |

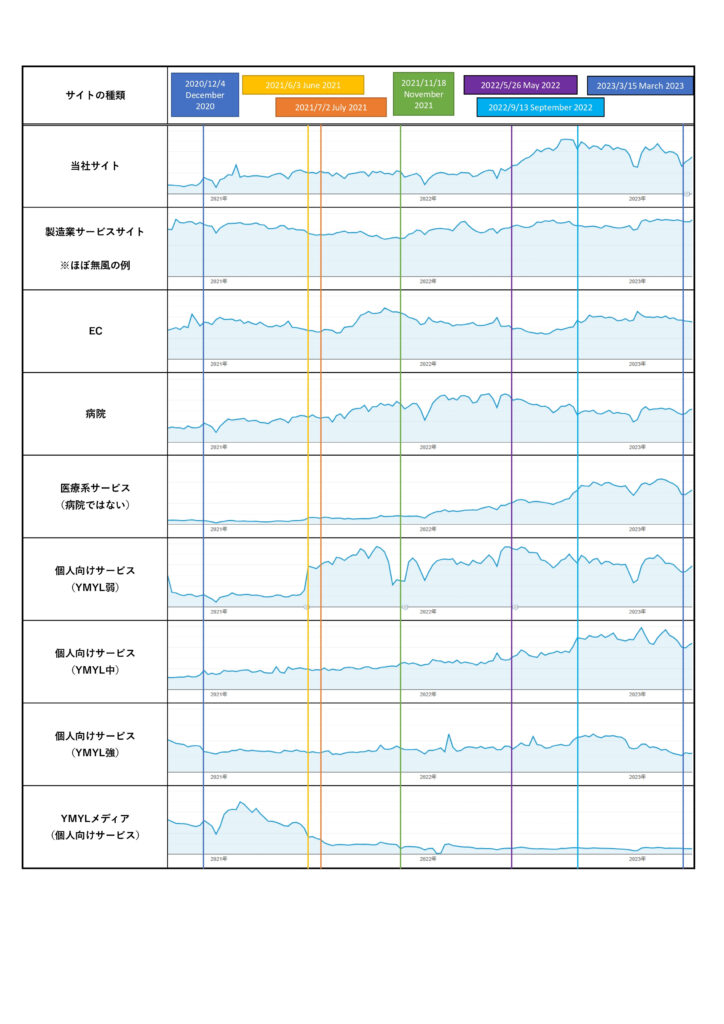

下の図は、弊社のクライアントのサイトが、コアアップデートごとにどのような変化を示したかを表しています。

アップデートごとにすべてのサイトでアクセス数の変動があるというわけではなく、ジャンルによって動きにばらつきがあることがわかります。

このようにアルゴリズムがアップデートされるたびに、サイトの順位にも変動があるため、SEO担当者は最新情報をチェックしておきましょう。最新情報は、公式のGoogle検索セントラルブログでチェックすることができます。

ただし、アルゴリズムのアップデートのたびにサイトの内容を変える必要があるということではありません。下記でお伝えするポイントを押さえ、本質的に良いコンテンツを作っておけば、アルゴリズムのアップデートごとに一喜一憂する必要はないでしょう。

2024年行うべきSEO対策10つのポイント

2024年に行うべきSEO対策10つのポイントは、以下の通りです。

クリックすると詳細へ飛びます。

- 1.SEOのためのサイト設計(コーポレートサイト・ECサイト)

- 2.EEATの強化 ★2024年重要項目

- 3.被リンク対策

- 4.良質なページの作成

- 5.動画を含めたSEO ★2023年重要項目

- 6.ブログからの集客・コンテンツマーケティング

- 7.クローラー対策 内部リンク・階層の見直しについて

- 8. 内部SEO対策の基本

- 9.スピードアップ・コアウェブバイタル ★2022年重要項目

- 10.モバイルメインのユーザーインターフェース

1.SEOのためのサイト設計(コーポレートサイト・ECサイト)

SEO対策をするためには、サイト全体の設計を行ったうえで各ページを作っていく必要があります。

ただし、コーポレートサイトやECサイトといった「商品サービスを売るためのサイト」とブログやオウンドメディアの場合は、設計方法が異なります。

そのため、キーワードを調べるタイミングで、どのキーワードが売るためのキーワード(コーポレート・ECサイト向け)で、どのキーワードがブログ・オウンドメディア向けかを判断する必要があります。

この章では、コーポレートサイト・ECサイトに絞ったSEOのためのサイト設計についてお伝えします。

コーポレートサイト・ECサイトのSEO設計の流れ

- 自社サービスに関連する「検索されているキーワード」の調査

- キーワードを分類

- 競合サイトを目見で調査

- サイト全体のコンセプトを設計

- 自社サービス分析

- SEOを踏まえたサイトマップを作成

一つずつ解説していきます。

■自社サービスに関連する「検索されているキーワード」の調査

まず自社に関連するキーワードはどんなものが存在するかというのを調査し、キーワードを数百~1000程度ピックアップしていきます。

そのために使えるのがGoogleキーワードプランナー・サジェストワード・競合ツールです。

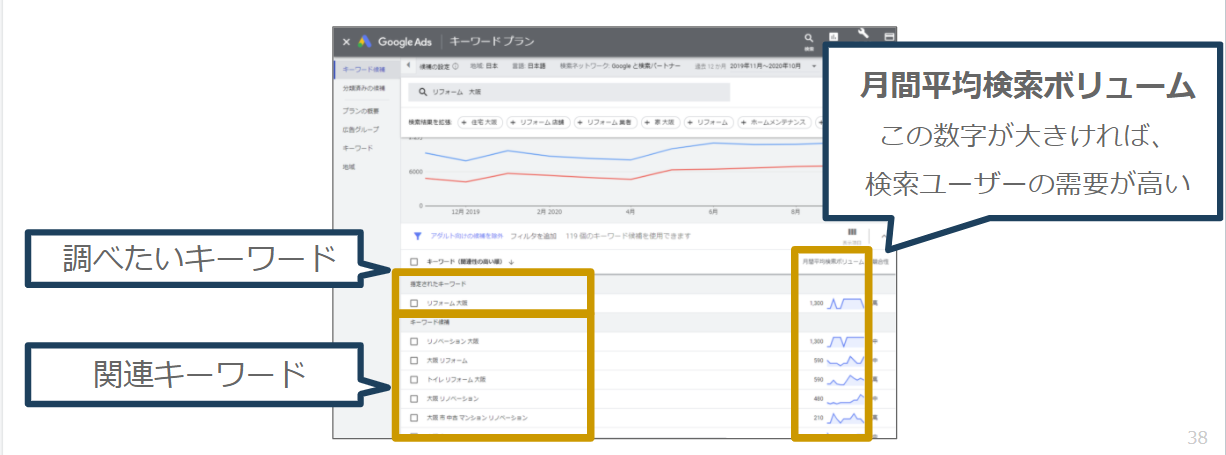

検索ボリュームがわかるGoogleキーワードプランナー

Googleキーワードプランナーでは、調べたいキーワード・関連キーワードの「月間平均検索ボリューム」を見る事ができます。

※ Googleキーワードプランナーは、本来は広告を出稿する場合の表示回数やクリック単価、競合性を調べる為のツールです。

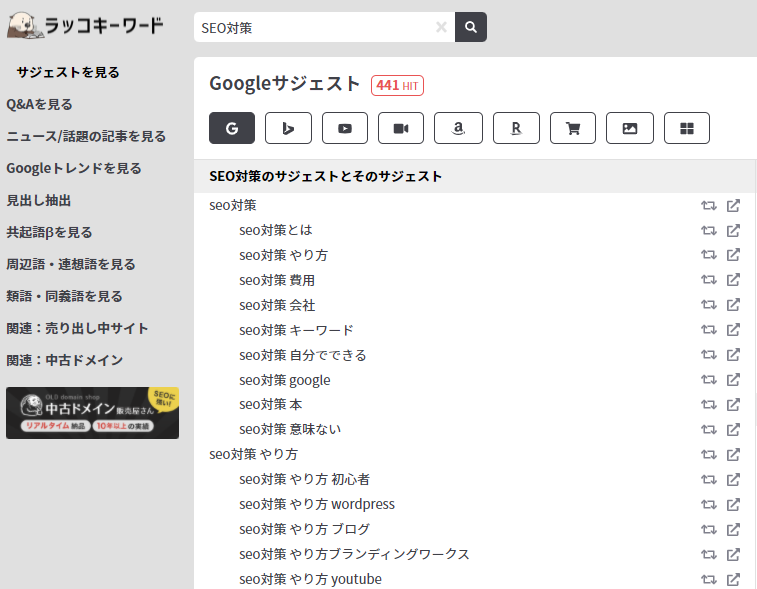

サジェストワードをラッコキーワードなどで調査

サジェストワードとは、検索窓にキーワードを入れたときに表示される候補キーワードのことです。

ラッコキーワードなどで調べることができます。サジェストワードを見つけた後は、Googleキーワードプランナーで検索ボリュームを調べるといいでしょう。

ahrefsなどのツールで競合サイトのキーワードを調査

競合調査が可能なツールを使えば、競合サイトがどんなキーワードで上位を獲得しているかや、どれくらいの流入があるのかを調べられます。

競合調査が可能なツールには、Ahrefsなどがあります。

このように、自社に関連するキーワードを探し、数百〜1000以上ピックアップします。

■キーワードを分類

商品サービスを売るためのキーワードと、ブログ・オウンドメディアで集客するためのキーワードは異なります。

数多く集めたキーワードが、どちらのタイプなのかを考えて、分類していきましょう。

(例)

|

コーポレート・ECサイト向け →買いたい・問い合わせをしたい人向け |

|

|---|---|

|

ブログ・オウンドメディア向け |

|

このようにキーワードを分類していくことで、どんなキーワードを狙うページを作るのかを検討していきます。

■競合サイトを目見で調査

次は、競合サイトのページ構成を調査することで、自社サイトで作成するページを検討していきます。

ページを検討する時は、このように考えましょう。

① 複数のサイトにあるページは、必ず作成する

② 競合の魅力的なページは、可能な限り作成する

《調査データの一例》

|

サイト名 |

共通で存在するページ |

その他に存在していたページ |

|---|---|---|

|

A社リフォーム |

|

メディア掲載、他社比較、エクステリアリフォーム |

|

リフォームのB社 |

リフォーム業者の選び方、水回りリフォームのポイント |

|

|

C工務店 大阪店 |

口コミ(投稿型)、オンライン相談、リフォームのCGパース |

|

|

Dリノベーション |

中古マンションリノベーション、マンションの選び方 |

青文字で書かれた共通で存在するページは必ず作成し、オレンジ色で書かれたページは魅力的であれば可能な限り作成する、ということになります。

競合サイトにどんなページがあるか調査してみましょう。

ページの中には、キーワードにあるもの(サービスページなど)と、キーワードがないもの(お客様の声・よくある質問など)が存在します。

SEOで勝つためには、キーワードがあるページだけを作るのではなく、キーワードが存在しないページを作ることも重要です。

なぜなら、キーワードがなくてもユーザーが求めているページだからです。キーワードのあるページに検索から流入した後、お客様の声やよくある質問といったページを見て、安心してから問い合わせをしたいというニーズがあるため、キーワードのないページも必要となります。

■サイト全体のコンセプトを設計

Webサイトでは競合と比較したときに勝てるように自社のことを表現する必要があります。なぜなら、お客様はあなたの会社だけを見ているのではなく、検索結果の中にある数多くの企業サイトから良いと思った企業を選ぶからです。

そこで、自社がどういう要因で競合優位に立つか、コンセプトを検討し、メインキーワードを決めていきます。

中小企業がSEOで上位表示を狙う際に、メインキーワードでおすすめなのが、ローカルキーワードかニッチキーワードです。

|

競合に勝ちにくい キーワード |

「リフォーム」「フルリフォーム」 |

|---|---|

|

競合に勝ちやすい キーワード |

▼ローカルキーワード 「リフォーム 中野区」「リフォーム 立川」 ▼ニッチキーワード 「水回りリフォーム 大阪」「中古マンション リノベーション 大阪」「リフォーム 大阪 格安」 |

「リフォーム」や「フルリフォーム」といったキーワードでは、 大手や全国展開の業者に勝てません。

キーワードボリュームが大きいキーワードを狙いたい!という方もいますが、このようなキーワードでは勝てないので、もっと絞り込んだキーワードで確実に勝った方が良いです。

例えば、エリアを絞ったローカルキーワードでは、より競合は減り勝ちやすくなります。街の名前や市、近所の駅等、よく掛け合わせで検索する地域名と組み合わせて狙うのが理想です。

また「水回りリフォーム 大阪」「中古マンション リフォーム 大阪」というように専門性を打ち出すことで、そのリフォームを行いたいと思っている人には選ばれやすくなります。

サービス価格がどこよりも安くできる場合は「リフォーム 大阪 格安」と打ち出すのもよいでしょう。

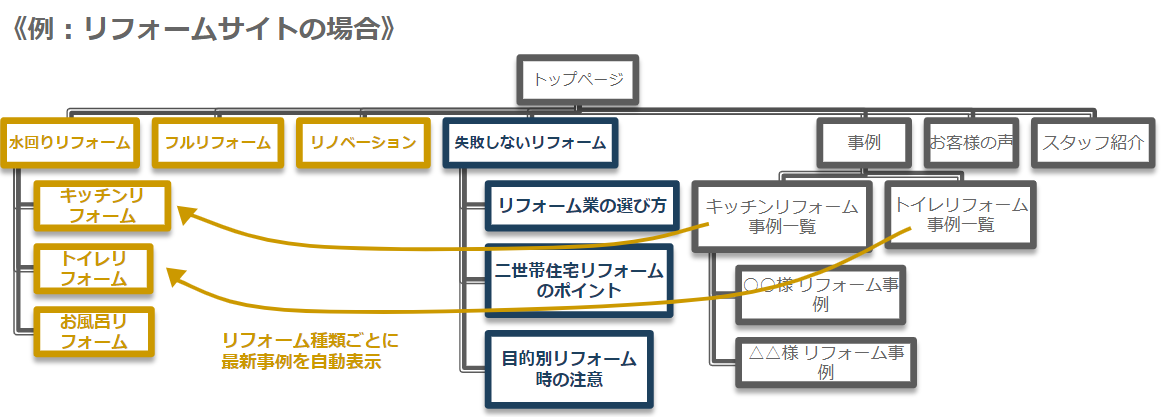

■SEOを踏まえたサイトマップを作成

調査結果をもとに、必要なページを論理的に階層化しサイトマップを完成させましょう。

左の黄色のページがサービス系キーワードを狙ったページ、真ん中の青色のページがコラムで狙うページ、右の灰色のページはキーワードは狙わないがユーザーのために用意するページです。

関連のあるページは内部リンクを送ることで、サイト全体のSEOが強くなっていきます。

バリューエージェントでは、SEO設計を行うサービスも提供しております。詳しくは下記ページを御覧ください。

Webサイトのマーケティング・設計

2.EEATの強化 ★2024年重要項目

E-E-A-Tとは、Experience(経験)Expertise(専門性)、Authoritativeness(権威性)、Trustworthiness(信頼性)のことを指します。

検索品質評価ガイドラインの評価基準のことです。2022年12月に従来のEATにE(Experience 経験)が追加されました。

Googleは情報の正しさを判断することはできませんが、その代わりこのE-E-A-Tを重視して検索順位に反映させています。

つまり、正しい情報であっても、経験に基づくコンテンツ、専門性・権威性・信頼性がないコンテンツだと、Googleで上位表示させるのは難しくなっているのです。

|

Experience |

コンテンツの作成者は、その業界においてどんな経験や体験をしてきたのか。 ※その業界やコンテンツの分野において、長い経験や多数の実体験をしていることが重要 |

|---|---|

|

Expertise |

コンテンツ作成者は、どんな人でどのような業界に対しての専門知識を持っているか。 ※公開コンテンツに関連する専門的な立場であればあるほど高評価。 |

|

Authoritativeness |

コンテンツ作成者は、そのジャンルでどれだけ社会的評価がされているのか。 ※専門性と紐づくのがこの権威性。その業界で誰もが専門家であると認めて信頼され、参考にしようとしている会社や個人であるか。 業界団体の推薦、社会的な表彰や名誉ある受賞があるかどうか。 |

|

Trustworthy (信頼性) |

コンテンツ作成者の情報や運営者情報を公開し、正しい情報提供がされているのか。 間違った情報を書かない、作成者の経歴や自己紹介ページの作成、情報源の明確化、調査データ等の根拠を明示する必要がある。 |

■EEAT強化するためにできること

1.会社・サービスの知名度・信頼度を高める。

例えば、インターネット・リアルな広報・広告など、メディア(テレビ・新聞・雑誌、ネットメディア出演)、SNS運用、プレスリリースなどで知名度・信頼度を高める事ができます。

2.企業・筆者の専門性を高める

自社やライティングをする筆者の専門性を高めましょう。YouTubeなどで情報発信、書籍の出版などで自社の専門性を高めることも有効です。

3.権威性を高める

自社に専門家がいない場合は、記事の監修やライティングを専門家に依頼しましょう。

4.実績を積む

自社の業務内容の経験をサイトで公開することが重要です。事例やお客様の声を定期的に掲載して増やしていくのはとても良い施策になります。

動画でも解説しています

3.被リンク対策

被リンクとは、外部のサイトにリンクを貼って紹介してもらうことで、現在のSEO対策でも重要とされています。

現在の被リンク対策で必要なのは、下記のような対策です。

- シェアされるコンテンツ作り

- 知ってもらうためのSNS運用

- 他サイトに取り上げてもらうためのプレスリリース

- 取り上げてもらえそうな人や会社にリンクを依頼する

- 他社サイトの事例や顧客の声に積極的に登場する。

自然と紹介してもらいたくなるようなコンテンツを作り、被リンクを獲得しましょう。

一方、SEO業者に依頼するタイプの外部対策は、Googleのガイドライン違反となり、順位が上がりにくくなります。また、上位に来たとしても短期で終わってしまったり、その後ペナルティをうけたりすることがあります。

弊社バリューエージェントでは、業者の外部リンクを外して順位が上がった事例もあります。

4.良質なページの作成

SEOで重要と言われているのが「良質なページ」です。

良質なページとは

- 検索ユーザーが求めている情報(検索意図)を含むコンテンツ

- 専門的知識を持った信頼できる人が、適切に情報発信するコンテンツ

- 欲しい情報がある(必要であれば長文もOK。情報が不足していない)

- わかやすい(情報整理、表やグラフで伝える、情報が理解できるデザイン)

検索ユーザーは、自分に必要な情報を欲しているので、その情報がしっかりと伝わるようにページを作りましょう。

よくある間違いが、良質なページを「きれいなデザインのページ」と認識しているパターンです。雰囲気(イメージ)を伝えるのではなく、あくまでも情報をきちんと伝えていくことが良質なページとなるので間違わないようにしましょう。

■良質なページの作成するコツ

良質なページを作成するコツは3つあります。

1.ユーザーが欲している情報の調査の実施

ユーザー調査でおすすめなのが、自社の顧客にアンケートを取ることです。

数ある会社の中から自社を選んだ理由を聞くことで、ユーザーのニーズが分かり、押し出すべきポイントも見えてきます。

顧客に直接アンケートを取らなくとも、顧客とよく関わっている企業担当者や営業なら、ユーザーのニーズを知っているかも知れません。

よく質問されることや、営業していて良い反応がもらえる営業フレーズなどを聞いてみましょう。

また先述の「1.SEOのためのサイト設計(コーポレートサイト・ECサイト)」でもあったように、上位表示している競合サイトにどんな情報が載っているかを調べたり、競合がどんな売りを押し出しているかを調べたりしましょう。Googleの上位に来ているということはユーザーニーズに沿ったサイトであることが想定されるので、ユーザーニーズ調査になります。

ただ、真似をするだけではなく、競合よりも読みやすくなるように情報を整理したり、分かりやすくなるようにまとめたりすることが重要です。

2.作成する人自身の見やすさに陥らないように注意

綺麗さ重視・自分の好み重視のデザインにこだわりすぎないようにしましょう。

チェックする人は、欲しい情報でないため文章などは読まない傾向にあるため、「文字が多すぎる」という意見が出がちです。

しかし、その情報を欲しているユーザーに必要な情報を削らないようにします。

多くの人々に利用されていて、Googleの検索上位にも来ているAmazonも、文字量としては多いですが、買いたい気持ちがあれば文字量で気になることはありませんよね。

検索する人は、何かしらの情報を調べているので、その検索する人に向けた情報になっているかをチェックしましょう。

3.画像・表・動画で分かりやすくする

分かりやすくするためには、画像・表や動画を入れることも重要です。

文字だけで伝わりづらいところには、適切な画像・表・動画を入れましょう。

ちなみに動画がある場合、ページの中に関連する動画を埋め込むことで、動画検索の結果に動画を埋め込んだ記事が表示されるという効果もあります。

弊社では、WEBコンサルタントというキーワードで、検索でも1位、動画検索でも1位を獲得しています。

5.動画を含めたSEO ★2023年重要項目

2015年6月から2019年6月までの5年間で、スマートフォンからの1人当たりの月間動画視聴時間は約4倍に伸びています。(Digital Trends 2019上半期|ニールセン デジタル株式会社)

それに伴い、Googleでも動画検索のボリュームが増加しています。

YouTubeをアップして、オウンドメディアに載せることで、サイトへの誘導が可能です。

先述の通り、弊社ブログ記事「Webコンサルティングとは?内容・費用・コンサルタントの選び方 」も動画検索でもGoogleの動画検索1位を取っています。

その結果、全体の10分の1程度のセッションは動画検索経由で見られていることが分かりました。

動画を載せることで、コンテンツのオリジナリティを高めたり、分かりやすくなったりというメリットが生まれます。

これからSEO対策に力を入れていくのであれば、コンテンツに動画を含めるとよいでしょう。

6.ブログからの集客・コンテンツマーケティング

自社サイトのブログやオウンドメディアを使っての記事中心のコンテンツマーケティングをしましょう。

ただし、記事を量産するのではなく、良質な記事を書くことが求められています。

今までよくあった、他社のインターネット記事を見て参考に書くようなブログでは上位表示が難しくなっています。

■独自性の高いオリジナルコンテンツが重要

SEO対策で近年重要になっているのが、独自性です。なぜ独自性の高いオリジナルコンテンツ作成が重要なのかというと、Googleのコンテンツ評価が、ユーザー第一主義、かつ相対評価だからです。

検索結果に同じ内容のページは複数必要無いので、独自性の無いページは評価が低いと言えます。

また、より詳しくユーザーのためになるコンテンツを、分かりやすく作成したほうが評価されます。

例えば、以下の記事は非常にオリジナリティが高いと言えます。

こちらは、キッチンマットメーカーがキッチンマットの必要性を実証した記事です。

実際に揚げ物・炒め物をしてどれだけの範囲が汚れるのかや、キッチンマットの有無でその汚れの広がりがどう変化するかを分かりやすく解説しています。

このように自社だからこそ出せるコンテンツを作りましょう。

当たり前過ぎて気づいてないだけで、自社だからこそ出せる経験や実績を元にしたオリジナリティがあるかもしれません。検索結果に出ていないような、自社ならではの情報をどんどん組み込んでいきましょう。

■検索ニーズに基づいて記事を作る

独自性が重要だからといっても、ユーザーのニーズを満たしていない記事が上位表示されることはありません。

そのキーワードを検索したユーザーがどんなことを求めて検索行動に至ったのかを考えましょう。

7.クローラー対策 内部リンク・階層の見直しについて

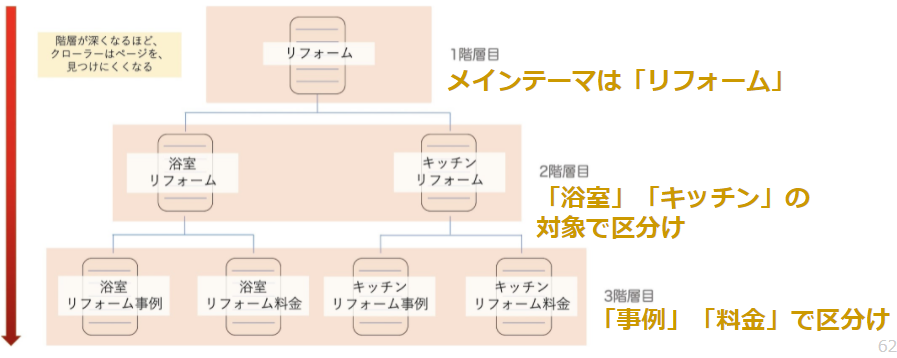

クローラー対策では、サイト構造を丁寧に設計することが重要です。

クローラーがページを発見しやすくするために主に2つの施策を実施しましょう。

- ① サイト構造をシンプルにする

- ② 内部リンクを適切に設置する

サイト構造が複雑だったり、4階層目〜5階層目になると、ユーザーは到達しづらいです。

結果として、Googleに重要なページではないという認識を与えやすいので、

シンプル且つ合理的なサイト構造にし、階層は浅めに作るのが望ましいと言えるでしょう。

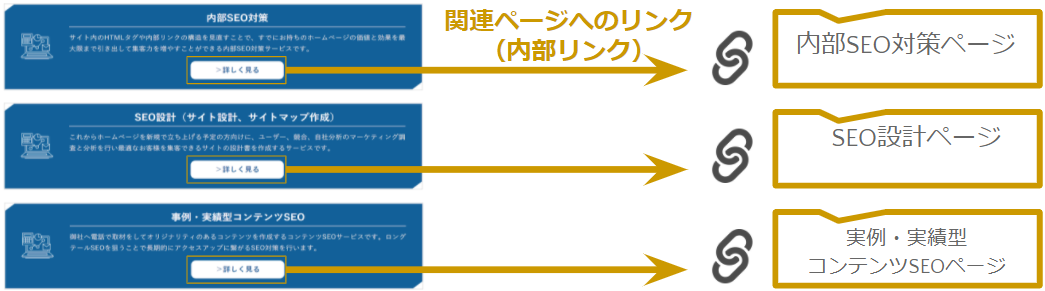

■内部リンクを適切に設置する

そのページだけで情報が不足する場合、関連ページヘのリンクを貼ることでクローラーが見つけやすくなり、リンク元ページとリンク先ページの評価を上げやすくなります。

貼りすぎは良くないが、ユーザーの検索意図を踏まえて適切なページに流す事は、ユーザビリティーの観点からも重要です。

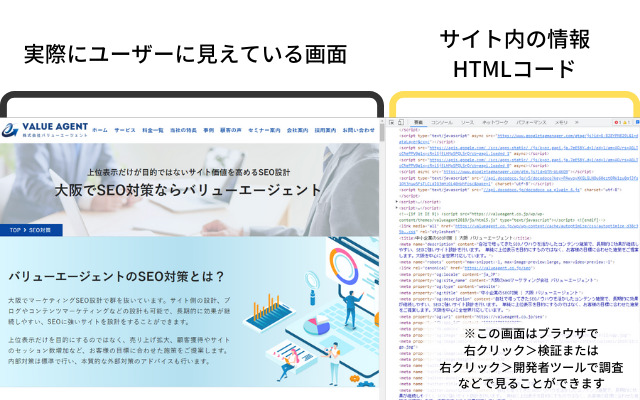

8. 内部SEO対策の基本

弊社SEO対策のページ([SEO 大阪]で一位)のHTML

弊社SEO対策のページ([SEO 大阪]で一位)のHTML

内部SEO対策とは、HTML(コード)でGoogleにサイト内の情報を正しく伝え、正当な評価を受けられる状態にする施策のことです。

目的としては、以下の3つがあります。

- 検索エンジンのクローラーがページを見つけやすくするため

- 検索エンジンのクローラーに正しく内容を伝えるため

- ユーザーの使いやすさを担保するため(ユーザビリティー)

内部SEO対策で主に重要なタグはこちらです。

|

タグ |

内容 |

重要度 |

|---|---|---|

|

titleタグ |

ページタイトルを正確に伝えるためのタグ |

★★★★★ |

|

meta discription |

ページ内容の要約に利用されるタグ |

★★☆☆☆ |

|

hタグ(h1~h6) |

ページ内の見出しに利用されるタグ |

★★★★☆ |

|

altタグ |

どんな画像か内容を伝えるためのタグ |

★★★★☆ |

|

strongタグ |

強調したいときにつける太文字になるタグ |

★☆☆☆☆ |

|

canonicalタグ |

重複するページが有るときに、インデックスして欲しいページを伝えるタグ |

★★★☆☆ |

詳しくは、下記記事で紹介していますので、合わせてこちらもご覧ください。

9.スピードアップ・コアウェブバイタル ★2022年重要項目

ユーザーの利便性の中でも、ページのスピードが重要視されています。

Googleから見たスピード、ユーザーが体感するスピードの双方が大切です。

検索結果をクリックしてからのWEBサイトが表示するまでの時間は、短ければ短いほど、ユーザビリティーが高いと考えられています。

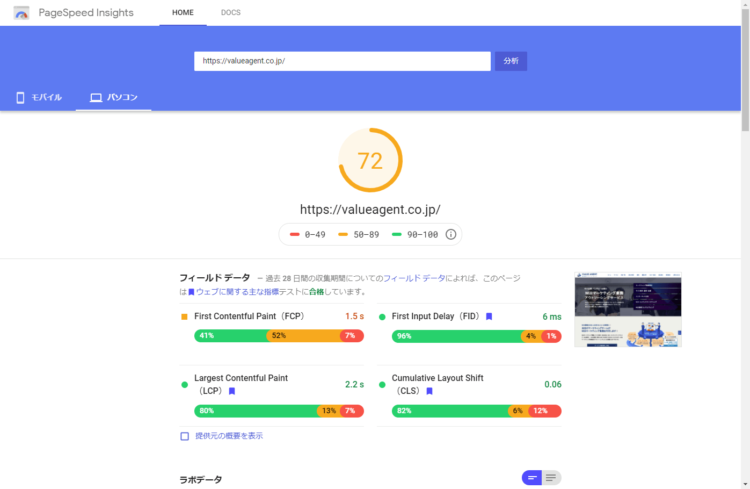

■ 無料ツール「Page Speed Insight」

Google提供の無料ページ「Page Speed Insight」で速度をチェックできます。まずは、50点を超えているかを確認しましょう。

遅い場合は、ページ内の画像の軽量化や、CSS/JavaScriptのスリム化、htmlの最適化等が必要です。

■コアウェブバイタルとは

Googleが2021年7月より、検索結果の評価にコアウェブバイタルを指標として導入することを発表しました。(2024 年 3 月以降、FIDがINPに変わりました)

コアウェブバイタルとは、ユーザーの体験を向上するための重要指標のことを言います。

指標①:LCP

ユーザーの認識としてのページ表示速度を測る指標として、「LCP」(Largest Contentful Paint)というものがあります。

LCPは、ファーストビュー範囲内での最も大きなコンテンツが表示されるまでの時間を表します。

例 メイン画像・背景・動画などが表示されるまでの時間

指標②:INP

ユーザーのサイト内での操作の反応速度を指標として、「INP」(Interaction to Next Paint)があります。

INPは、ユーザーがページ内で行った操作に対する反応にかかる時間を表します

例 クリック・タップ・テキスト入力などがされてから結果が出るまでの時間

指標③:CLS

ユーザーのページの読みやすさを測る指標として、「CLS」(Cumulative Layout Shift)があります。

CLSは、ユーザーがコンテンツを読んでいるときに、画像や要素が移動しかどうかをスコアで表示します。

例 ユーザーがボタンをタップしようとしたらボタンが移動したようなときの移動距離

このようにサイトのスピードが遅くなっていないか確認し、スピードアップのための対策を行いましょう。

10.モバイルメインのユーザーインターフェース

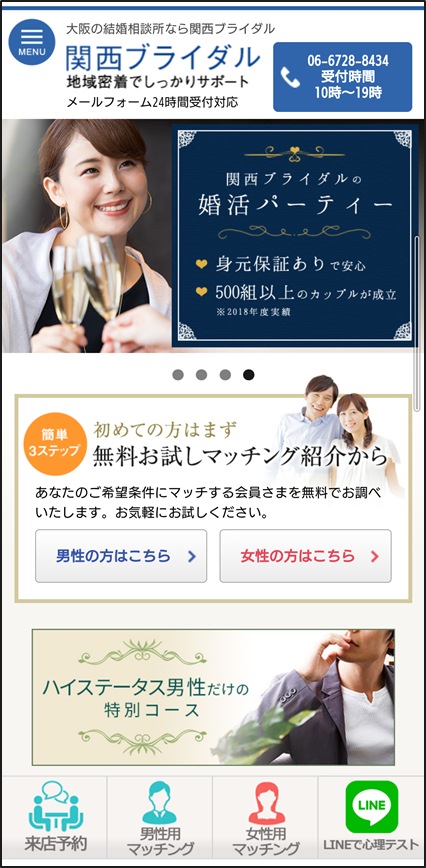

関西ブライダル本店 の例

モバイルフレンドリーなサイトにしましょう。

なぜなら、実際のサイトへのアクセスもスマートフォンが多いため、Googleはスマートフォンでの表示がユーザーにとって使いやすいものになっているかを重要視しているからです。

Googleでは、MFI(Mobile First Index)といって、モバイル専用のクローラーがモバイルサイトをクロールして、評価を行うのが標準となっています。

ですので、レスポンシブサイトを作成する場合でもモバイルのユーザーインターフェースを優先して作成するようにしましょう。

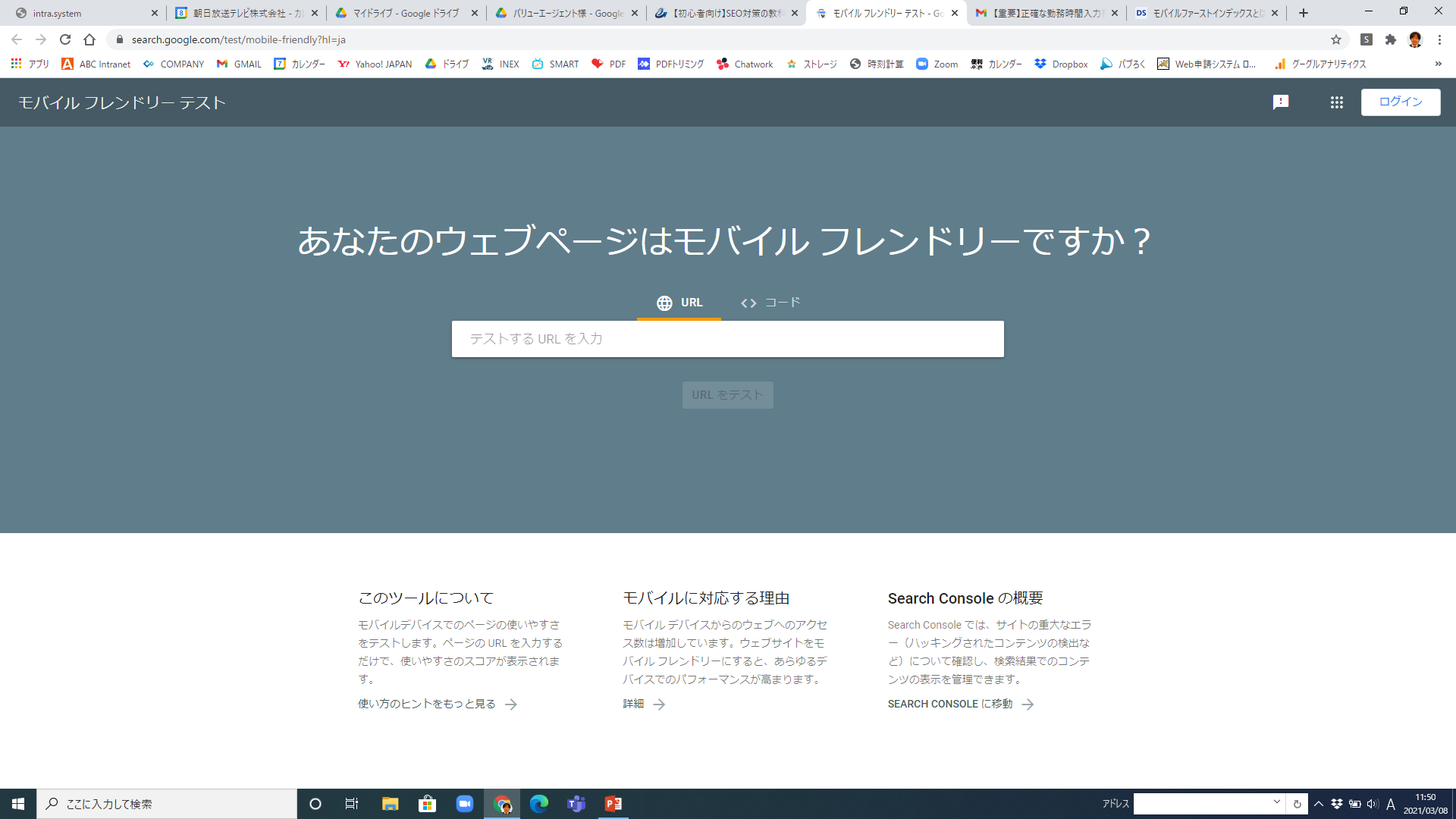

■ 無料で使えるツール「モバイルフレンドリーテスト」

Googleが提供している無料のツールとして、モバイルフレンドリーテストがあります。

自社サイトがモバイルフレンドリーかどうか1クリックで確認できるので、確認してみるとよいでしょう。

2024年に行うべきSEO対策まとめ

- 1.SEOのためのサイト設計(コーポレートサイト・ECサイト)

- 2.EEATの強化 ★2024年重要項目

- 3.被リンク対策

- 4.良質なページの作成

- 5.動画を含めたSEO ★2023年重要項目

- 6.ブログからの集客・コンテンツマーケティング

- 7.クローラー対策 内部リンク・階層の見直しについて

- 8. 内部SEO対策の基本

- 9.スピードアップ・コアウェブバイタル ★2022年重要項目

- 10.モバイルメインのユーザーインターフェース

SEO対策の初心者から上級者まで知っておきたい、今やるべきSEO対策方法についてご紹介しました。簡単にできることでも、実はできていなかったということも珍しくありません。

一つ一つチェックし、改善していきましょう。

弊社バリューエージェントでは、サイトの無料相談を行っています(対面またはオンライン)。

「自社でSEOやっているのに、成果が良くならない」「今業者に頼んでるが何をしているか分からない」「成果を出すプロに全部お任せしたい」という方はぜひ、ご相談にお申し込みください。